未经承包方同意的土地经营权再流转合同效力研究

来源:优秀文章 发布时间:2023-01-20 点击:

陈文静

(中南林业科技大学,湖南 长沙 410004)

2018年《农村土地承包法》第46条规定:“经承包方书面同意,并向本集体经济组织备案,受让方可以再流转土地经营权”,该条款作为土地经营权再流转机制的限制性规范,旨在加强承包方及发包方对农地经营权再流转状况的监管,维护农用地耕作性质的稳定性,突出对承包农户权益的保障。之后农业农村部颁布的《农村土地经营权流转管理办法》第12条亦规定受让方再流转土地经营权的,应当事先取得承包方书面同意,并向发包方备案。然而在土地经营权再流转市场中,仍存在大量未经承包方书面同意的土地经营权再流转合同,对于此类合同的效力应当如何认定,法律并没有明确规定,理论界和实务界尚存争议。

土地经营权再流转是相对于初次流转而言的,二者分属于土地经营权流转的不同环节,前者为二级市场中的流转,后者为创设层面上的流转。根据《农村土地承包法》第9条、第36条之规定,以家庭承包方式取得的土地承包经营权,承包方可通过出租(转包)、入股等方式向他人流转土地经营权,这里的流转不能单纯解释为权利的转移,而是隐含表达了土地经营权生成之意。土地经营权由土地承包经营权人向受让人流转设立,形成了土地经营权的初次流转。土地经营权再流转则是在初次流转中已生成的土地经营权上的二次流转行为,此时土地经营权由原受让人即土地经营权人向次受让人流转,二者在时间上具有前后承继的关系[1]。依据《农村土地承包法》第46条及《农村土地经营权流转管理办法》第12条,土地经营权再流转除具备流转的一般特性外,因其被施加“承包方书面同意”这一限制性规定,有其特殊的构造模式[1]。对于违背这一限制性规定的土地经营权再流转合同效力应当如何认定,法律并没有明确规定,司法解释和相关司法文件亦未就此提出意见,以致法院在审理该类案件时往往各执己见,各说各理,同案不同判的现象时有发生。

笔者在中国裁判文书网上以“农村土地承包法第46条”为关键词,检索获得2019年至2021年裁判文书共计170份,依据裁判文书是否对未经承包方书面同意的再流转合同效力进行司法考察,筛选出23份判决书,其中有15份判决书认为再流转合同无效,6份判决书支持再流转合同有效,2份判决书认为再流转合同成立但未生效。

(一)再流转合同无效说

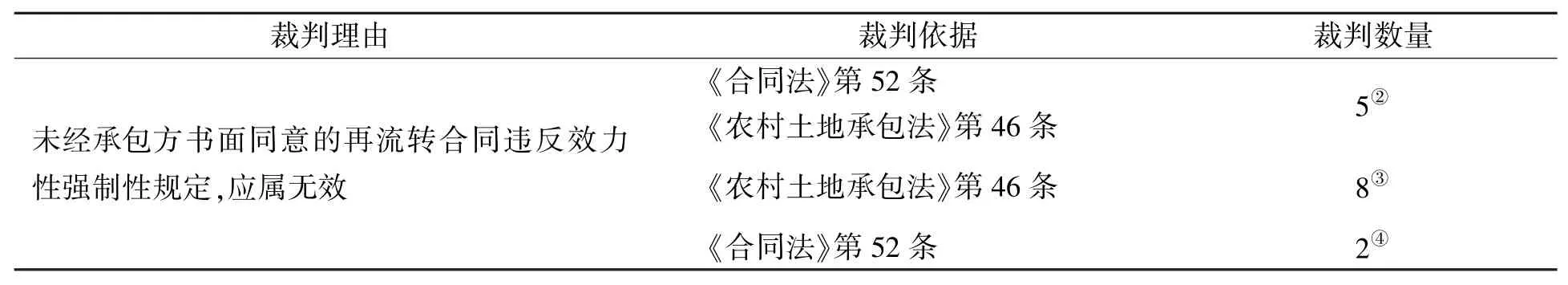

司法实践中的多数观点认为再流转合同无效,且审理法院均将《农村土地承包法》第46条作为效力性强制性规定,如表1所示。以“罗敏秋诉南充市涵丰农业发展有限公司等土地承包经营权出租合同纠纷案”①为例,法院认为土地经营权再流转合同未取得承包方书面同意,违反了《合同法》第52条第(5)项所规定的“法律的强制性规定”,这里的强制性规定应理解为效力性强制性规定,并以此认定未经承包方书面同意的再流转合同无效。

表1 再流转合同无效说的裁判

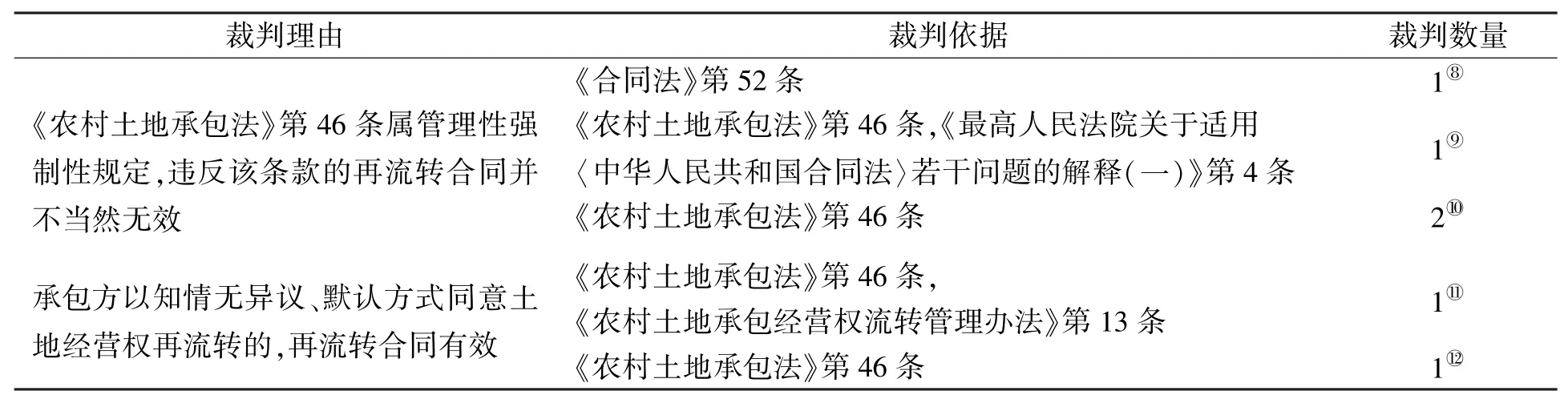

(二)再流转合同有效说

不同于前述再流转合同无效的观点,部分裁判将《农村土地承包法》第46条作为管理性强制性规定,从而认定再流转合同有效,如表2所示。在“李京光诉刘群河、金正洙及金兰农村土地承包合同纠纷上诉案”⑤中,二审法院就详细论述了效力性与管理性强制性规定的区别,明确未经承包方书面同意的土地经营权再流转行为并不损害国家利益和社会公共利益,仅违反管理性强制性规定。据此驳回上诉人要求确认再流转合同无效的诉求,维持了原判。

此外,司法实践中也将“承包方书面同意”扩张解释为“承包方同意”,并将知情无异议、默认作为书面同意的方式。如“杨健诉朱月辉土地经营权出租合同纠纷案”⑥中,审理法院就将承包方知情无异议纳入书面同意的范畴,肯定承包方知情无异议情形下,土地经营权再流转合同的有效性;“柳千林诉柳景伟渔业承包合同纠纷案”⑦中,审理法院亦认为默认也属于书面同意的方式之一。

表2 再流转合同有效说的裁判

(三)再流转合同成立但未生效说

实务中,未经承包方书面同意的再流转合同成立但未生效的观点并不常见,在笔者检索到的裁判文书中,仅有2份判决书持该观点。如“王刘强、郑戎诉肖志善、蒋峰土地承包经营权出租合同纠纷上诉案”⑬、“贺安纯诉周小谋土地承包经营权纠纷案”⑭,审理法院均将“承包方书面同意”作为再流转合同的生效要件,进而认为土地经营权人与再流转受让人之间的再流转合同成立但因未取得承包方书面同意而未生效。在此类判决中,承包方书面同意被认定为再流转合同的生效要件,而非有效要件。

(四)实务见解评析

1.对再流转合同成立但未生效说的评析

再流转合同成立但未生效说将“承包方书面同意”作为合同的生效条件,未经承包方书面同意的再流转合同,因不具备生效要件而始终处于未生效状态。依据《民法典》第502条第1款规定,合同的生效要件有两种:当事人约定和法律规定。再流转合同中,若土地经营权人与次受让人在订立合同时明确约定承包方书面同意后再流转合同才生效的,“承包方书面同意”即为再流转合同的生效条件,未经承包方书面同意的再流转合同因不具备生效要件而未生效。当事人没有约定的情况下,需考察法律是否明确规定“承包方书面同意”为再流转合同生效要件。《民法典》第502条第2款规定,法律、行政法规规定应当办理批准等手续的,依其规定。同时,《最高人民法院关于印发〈全国民商事审判工作会议纪要〉的通知》第33条明确:“依据《合同法》第44条第2款规定,批准是合同的法定生效条件,未经批准的合同因欠缺法律规定的特别生效条件而无效”。其中,《民法典》第502条第2款即沿袭《合同法》第44条第2款。由此可知,法定生效条件仅限于“法律、行政法规明确规定合同应当办理批准等手续”的情形。也即在法律、行政法规未明确规定的情况下,一般条文中所带有的批准、同意等手续并非特定的法定生效条件,是否完成该手续并不影响合同效力。而《农村土地承包法》第46条并未明确规定“经承包方书面同意后再流转合同才生效”,换言之,“承包方书面同意”并非再流转合同的法定生效条件。

综上所述,只有在土地经营权再流转合同当事人明确约定的情况下,承包方书面同意才能成为再流转合同的生效条件,在当事人没有约定的情况下,法院没有认定再流转合同成立但未生效的基础。而上诉司法实践中,在再流转合同当事人没有约定的情况下,审理法院认定合同成立但未生效,这种做法并不可取。

2.对再流转合同无效说与有效说的评析

再流转合同无效说与再流转合同有效说均将《农村土地承包法》第46条界定为强制性规定,只是前者将其定性为效力性强制性规定,后者将其定性为管理性强制性规定,进而对再流转合同效力作出不同的认定结果。这种做法主要受《合同法》及其司法解释的影响。

2009年《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》第14条首次引入“效力性强制性规定”,将《合同法》第52条第(5)项规定的强制性规定限缩解释为效力性强制性规定;同年发布的《关于当前形势下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》第15条又提出管理性强制性规定的概念,与效力性强制性规定对标。最终在司法实践中形成违反法律、行政法规的效力性强制性规定的合同无效的裁判思路。然而效力性与管理性强制性规定并非合同性质认定的前提,而是对合同违反规范的后果为标准所作的区分,违反该规定致使合同无效的为效力性强制性规定,反之有效的则为管理性强制性规定[2]。司法实务将其颠倒作为合同效力认定的前提,在逻辑上即存在倒果为因的问题,实际上是在以效力反推性质的“以问答问”[3],以此作为裁判进路本身即存在问题。且“二分法”在司法适用中存在诸多问题,如效力性强制性规定与管理性强制性规定的界定模糊,实难区分;法官受锢于效力性与管理性之争,忽视对法律规范本身的探寻,陷入裁判误区等[4]。其适用并未产生预期的法律效果,学界亦有诸多批判。因此,2017年颁布的《民法总则》第153条第1款删去了此前三次审议稿○15中规定的“效力性强制性规定”,以“但是该强制性规定不导致该法律行为无效的除外”取代“效力性强制性规定”的表述,以避免司法实践中关于效力性强制性规定认定的争议以及与现行法律保持一致[5],《民法典》第153条第1款亦延续该条款内容。对此,有学者认为《民法典》没有采取“效力性强制性规定”的概念,应当视为对这一理论的抛弃[6],笔者亦赞同该观点。

由此,民法典时代下,以司法解释中的效力性与管理性强制性规定二分法来判定违反《农村土地承包法》第46条强制性规定的合同效力便不合时宜了,而上述司法实务中仍将此理论作为再流转合同效力认定的进路本身即存在问题,需探寻其他切实可行的认定方法。

对于未经承包方同意的再流转合同效力认定,司法实践中存在再流转合同有效、再流转合同无效以及再流转合同成立但未生效三种观点。这三种观点中,笔者认为再流转合同有效说更加符合放活土地经营权、促进农业适度规模经营的农地“三权分置”改革目标,但笔者并不赞同司法实践中以强制性规定二分法为基础的再流转合同有效说效力认定进路。民法典时代下,判定违法合同的效力应采用以规范目的为指引,综合各项利益关系认定合同效力的衡量进路,在具体操作上,应当引入比例原则,审慎认定违法合同的效力[7]。据此,对违反《农村土地承包法》第46条强制性规范、未经承包方同意的再流转合同效力的认定,应当结合《农村土地承包法》第46条法律规定,从规范目的出发,探寻立法者的设定意旨,明确其保护的法益;在具体操作中引入比例原则,在综合衡量各方利益的基础上判定未经承包方同意的再流转合同的效力。

(一)认定方法

在当事人违反《农村土地承包法》第46条,致使该强制性规范所保护的法益与当事人缔结合同的利益发生冲突时,就该违法合同效力的认定,应采用比例原则,结合具体实践,从正当性、适当性、必要性、相当性四个维度出发,进行利益衡量。通过严密的逻辑审查,确保利益衡量正当化、合理化、具体化,在意思自治与规范目的的维护之间妥当地划分界限,最大限度地实现冲突之间的均衡调和[8],在严格检视《农村土地承包法》第46条的基础上对合同效力进行合理认定。首先,基于正当性,对《农村土地承包法》第46条进行合法性审查,主要考察该条款的设定目的是否正当、合法。其次,对《农村土地承包法》第46条的适当性进行审查,即判断即将采用的手段是否有助于规范目的的达成,换言之,使再流转合同无效是否有助于《农村土地承包法》第46条规范目的之实现。再次,从必要性出发,判断是否令再流转合同无效外,不存在其他成本更低、更温和有效、损害更小且不否定再流转合同效力的解决手段。最后,相当性即要求保护目的与手段之间的均衡,一言蔽之若使再流转合同无效,其所损害的利益(包括合同当事人为合同目的之实现投入的一切成本)是否与实现该规范立法旨意的收益相当、具有均衡性[9]。上述任一环节未通过审查,即可得出违反《农村土地承包法》第46条强制性规范的再流转合同有效。

(二)认定结果:再流转合同有效

依据前述认定方法,将从以下四个方面对未经承包方书面同意的再流转合同效力进行认定。

一是正当性审查。承包方书面同意,该规范设置的立法目的主要是为了保护承包方对流转土地利用状况的知情权、监督权。依据合同的相对性原理,承包方并非再流转合同的当事人,其对土地经营权再流转的受让人状况无从了解,若不对经营权人再流转土地经营权施加“承包方书面同意”的限制,将会使土地经营权的流转脱离承包方的控制,损害其合法权益[10]。据此,《农村土地承包法》第46条的立法目的具有正当性。

二是适当性判断。经营权人未经承包方书面同意再流转土地经营权情形下,若使土地再流转合同有效势必会损害特定第三人即承包方的利益,与该规范要件的设定意旨相违背。鉴于此,将再流转合同认定为无效似乎更有助于“承包方书面同意”规范目的之实现。

三是必要性考察。司法实践中多数观点认为未经承包方书面同意的再流转合同无效,从保护承包方利益角度出发,该观点无可厚非。然而从稳定土地经营权流转秩序,促进经营权流转市场发展的目的来说,一味将违反承包方书面同意的再流转合同认定为无效,进而责令当事人拆除投资建设的农用设施,返还、恢复土地原状,这将使土地经营权次受让人的投资归于消灭,严重损害其利益,并极大挫伤工商业等社会资本投资农业生产的积极性。因此,相比于再流转合同无效,获取承包方对再流转行为的事后追认、使再流转合同有效的做法更加温和有效,成本更低。

四是相当性考量。认定合同有效更符合放活土地经营权,促进农业适度规模经营的政策目标,更有利于保护经营权人和次受让人的利益。土地经营权流转实践中,次受让人基于农业生产的目的与土地经营权人订立再流转合同后,势必会在土地上投入大量的人力、物力,尤其是在倡导土地经营权流转、鼓励规模经营、积极引导工商业等社会资本进入农业生产经营的政策指引下,企业投资的规模更大,投入的成本更高。在此种情况下,若因土地经营权再流转未经承包方书面同意,动辄使再流转合同无效,其造成的损害远胜于维护承包方知情权、监督权立法旨意的收益,二者利益严重失衡,不具有相当性。

据此,承包方书面同意并非影响合同效力的因素,未经承包方书面同意的再流转合同仍然有效。

(三)再流转合同有效可能面临的风险及其回应

1.农地过度集中与流转违约风险

再流转合同有效并不是引发农地过度集中与流转违约风险的诱因,也不是引发该风险的主要因素,即便将未经承包方同意的再流转合同效力认定为无效,对该风险的解决也意义不大。事实上,随着农业现代化发展,倡导农业适度规模经营,引入工商业等社会资本进入农业生产领域投资经营的需求越来越急迫。尤其是在农地“三权分置”改革提出后,大量工商业资本涌入了农村,一方面推动农业生产,促进了农业现代化发展;另一方面,进入农村参与农地流转的工商资本处于强势的地位,流转中易挤压农民的利益空间,且土地流入方一旦因经营不善陷入长期亏损或破产的境况,便可能无法负担流转租金,进而违反经营权流转合同,引发违约风险[11]。这种风险是农业现代化发展所不可避免的,但可以从控制经营者的经营规模入手进行风险防范,对其规模经营的“度”即流转的土地数量加以限制,而非令再流转合同无效。

2.耕地“非农化”“非粮化”风险

大量工商业等社会资本涌入农业生产领域还会带来耕地的“非农化”“非粮化”风险。工商业等社会资本进入农业生产领域,在本质上属于投资[12],其最终目的在于获取利益。而对比从事农业生产活动而言,从事高价值经济作物的生产或者从事非农经营,获得的收益无疑会更高[12]。由此,农地流转实践中,势必会有大量的工商业等社会资本放弃粮食生产,转而从事收益更高的非农生产活动。土地经营权再流转实践中,不可否认,将未经承包方同意的再流转合同认定为有效,某种程度上可能会加剧耕地“非农化”“非粮化”风险,但该风险并非没有救济的途径。未经承包方同意的再流转情形下,若再流转合同的受让人存在从事非农生产活动、破坏农地耕作性质的行为时,土地承包经营权人可依据《农村土地承包法》第42条法律规定,行使承包方单方解除权,解除与土地经营权人之间的流转合同,责令经营权人恢复土地原状、返还流转土地并承担违约责任。通过承包方单方解除权的行使,实现对该风险的防范救济。

此外,《农村土地承包法》第46条还规定土地经营权再流转需向本集体经济组织备案,但学界通说认为备案并非土地经营权再流转的限制性条件,其更多的理解为一种程序要件,作为土地经营权再流转合同订立之后的事后监管措施,其实施与否并不会对再流转合同的效力产生影响。换言之,未向集体经济组织备案的再流转合同效力并不存在争议,仍为有效合同。

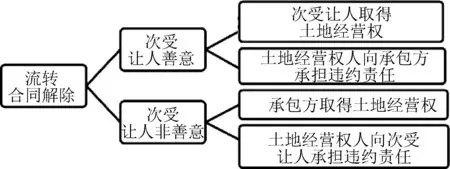

将未经承包方同意的再流转合同认定为有效,势必会侵害土地承包经营权人基于“书面同意”这一限制性规定所享有的对于流转土地利用状况的知情权、监督权。在流转合同没有约定的情况下,如何实现承包经营权人的权利救济,理论界和实务界普遍的做法是肯定承包方享有法定解除权⑯,可解除其与土地经营权人之间的流转合同。前述法定解除权的依据不一,但最终的解除效果通常表现为经营权人将流转土地返还承包方,并承担流转合同的违约责任。由于土地经营权流转合同被解除,再流转的法律效果必然受其影响,可能的情形有二(如图1所示):一是承包方解除流转合同并主张返还土地承包经营权时,再流转合同的受让人(次受让人)依据《民法典》第311条第3款主张善意取得土地经营权,此时应由流转合同的受让人(土地经营权人)承担赔偿损失等违约责任。但是这一路径下次受让人善意的证明可能存在障碍。由于《农村土地承包法》第46条已明确规定再流转须经承包方书面同意,基于次受让人应知法守法的合理推断,难以认定未经承包方书面同意的再流转中受让人为善意。二是再流转合同的受让人无法依据《民法典》第311条第3款主张善意取得土地经营权,则土地经营权因流转合同被解除而返还承包方,土地经营权人向次受让人承担违约责任,此时次受让人将面临农业生产投资经营无以延续、投资血本无归的惨痛结果。而此种后果的产生并不一定必然可归咎于次受让人。自《农村土地承包法》第46条规定土地经营权再流转的承包方同意限制不过寥寥数年,次受让人不知法亦不足为奇,以法律有规定而推定其应知,继而不承认其善意,一方面脱离了我国普法实际,另一方面使次受让人承受过于沉重的负担。较之承包方的知情权、监督权,次受让人的财产权益保护同样值得重视,故应兼顾承包方、经营权人以及次受让人三方利益保护,审慎确定承包方解除权的适用范围。

图1 流转合同解除后再流转的法律效果

(一)承包方解除权的适用排除

法律并没有明确规定“承包方书面同意”应当如何解释,学界存在两种观点。一种观点并没有脱离“书面同意”的字面含义,认为承包方书面同意必须由承包方在书面即文本上以签字、盖章等形式作出同意的意思表示[13]。另一种观点则认为,同意与书面同意在解释上并不存在实质性差别,“同意”的意思表示是否以书面形式作出,并不会影响其意思表示的效力,采用“书面”这一形式,更多地体现证据意义[1]。换言之,“同意”与“书面同意”具有相同的意思表示效力,“书面”并非承包方同意意思表示的效力性条件,其更多作为一种公示手段,未采用书面形式并不会减损同意的效力。此外,从《农村土地承包法》的修改背景来看,将其第46条中的“书面同意”做扩大化解释更有助于与“三权分置”改革目标相协调,与“三权分置”政策流转土地经营权,实现农地适度规模经营的目标相衔接。这种观点在司法实践中亦得到佐证,如“杨健诉朱月辉土地经营权出租合同纠纷案”以及“柳千林诉柳景伟渔业承包合同纠纷案”,审理法院均肯定承包方采用非书面的知情无异议、默认方式作出同意的意思表示时,再流转合同有效。

因此,有证据证明承包方采取默认、知情无异议等非书面同意方式的,应视为承包方同意土地经营权再流转,排除其行使解除权的可能性。

(二)承包方解除权的可能依据

1.《农村土地承包法》第42条

依据《农村土地承包法》第42条规定,受让方存在其他严重违约行为的,承包方可以单方解除土地经营权流转合同。王洪平教授认为,未经承包方书面同意,经营权人再流转土地经营权的行为属于《农村土地承包法》第42条第4项中的“其他严重违约行为”,承包方可就此行使单方解除权[1]。然而该观点忽视了《农村土地承包法》第42条条文体系本身对“其他严重违约行为”性质的限定。从文义来看,《农村土地承包法》第42条前三项规定承包方可行使单方解除权的情形包括受让方即土地经营权人实施“擅自改变土地农业用途”,“弃耕抛荒连续两年以上”,“给土地造成严重损害或严重破坏土地生态环境”等,均为针对流转土地本身实施的、严重破坏其农用地耕种性质的行为。根据体系解释的一贯性,《农村土地承包法》第42条第4项规定的“其他严重违约行为”也应当与前三项行为的严重程度相当,即指向严重破坏土地耕种性质的某类行为。而未经承包方同意再流转土地经营权的行为并未涉及对农地耕种性质的破坏,其损害的仅仅是土地承包经营权人对流转农地的知情权和监督权。但倘若再流转合同受让人还存在从事非农业生产建设、破坏农地耕作性质等行为,即满足“未经承包方同意再流转土地经营权”+“从事破坏农用地耕种性质活动(非农化生产等)”的行为模式,承包方即可依据《农村土地承包法》第42条行使单方解除权。

由是观之,针对未经承包方同意,土地经营权人擅自流转土地经营权的行为,承包方并不享有《农村土地承包法》第42条规定的单方解除权,但再流转合同受让人同时存在破坏农用地耕作性质活动的情形除外。

2.《民法典》第716条第2款

司法实践中,有观点⑰认为经营权人未经承包方同意再流转土地经营权的,承包方可依据《合同法》第224条第2款行使出租人解除权,解除与土地经营权人之间的初次流转合同。《民法典》施行后,该解除权依据为《民法典》第716条第2款,承租人未经出租人同意转租的,出租人可以解除合同。需要注意的是,该条款只有在承包方、经营权人均以出租(转包)方式流转、再流转土地经营权时方可适用,其他情形的流转和再流转尚须论证与租赁形式流转的相似性方可能类推适用。

《民法典》施行后,擅自转租合同效力即未经出租人同意的转租合同效力,已由《合同法》时期的无效说、效力待定说逐渐演变为主流的合同有效说。最高人民法院同样认为:“无论承租人是否取得出租人同意,对外签订的转租合同不因出租人的未同意而成为转租合同的效力障碍”[14]1492。换言之,《民法典》施行后,出租人同意与否不再影响转租合同效力,法律逐渐由偏向保护出租人利益到倾向于保护第三方交易安全和合法利益。据此,《民法典》第718条对出租人解除权行使期间进行限制,在出租人知道或应当知道承租人转租之日起六个月内未提出异议的,视为其同意转租。这里的六个月理解为除斥期间,超过该期限后推定出租人同意转租,转租行为有效[14]1505。运用到土地经营权再流转实践中,若不对出租人解除权加以限制,势必严重损害第三人合法利益,尤其是第三人对流转土地进行大规模投资的情况下。当经营权人未经承包方同意擅自转租土地经营权时,在当事人有约定的情况下,承包方可按约定行使解除权;若无约定,承包方虽然可以依据《民法典》第716条第2款规定行使解除权,但承包方知道或应当知道再流转之日起六个月内未提出异议的,视为其同意再流转。

3.《民法典》第563条第1款第(4)项

依据《农村土地承包法》第36条规定,土地经营权的流转方式包括出租(转包)、入股或者其他方式。除前述租赁方式外,现行法未对其他流转方式下的承包方解除权作出专门规定,因而承包方解除权的可能依据应为法定解除权的一般规定。

《民法典》第563条第1款沿袭《合同法》第94条规定法定解除的几种情形,其中可能适用于未经同意再流转情形的承包方解除权的主要为第4项第2种情形,即相对人的其他违约行为致使合同目的无法实现。司法实践中,法院也主要将该项作为承包方行使解除权的依据。如“王占山、多风玲诉何玉清、刘勇土地承包经营权纠纷案”⑱中,审理法院将未经承包方同意的再流转行为作为根本违约行为,进而依据《民法典》第563条第1款第(4)项,判令解除承包方与土地经营权人之间的初次流转合同。在此情形下,要使承包方享有基于根本违约而产生的法定解除权,需致使其合同目的不能实现。依据农业农村部、国家市场监督管理总局2021年9月联合印发的《农村土地经营权出租合同(示范文本)》《农村土地经营权入股流转合同(示范文本)》,不论承包方是以出租还是入股方式流转土地经营权,合同的主要目的都是通过流转土地经营权获取经济利益。因此,未经承包方同意的土地经营权再流转,只有在土地经营权人或次受让人不再向承包方及时支付或代为支付租金或入股分红等金钱给付时,承包方方可依据前述其他违约行为致使合同目的无法实现,主张解除土地经营权流转合同。一般而言,未经承包方同意的土地经营权再流转,并不必然导致承包方获取经济利益的根本合同目的落空。

将承包方解除权限制在根本违约情形下,更有助于承包方、土地经营权人、次受让人三方利益平衡,有利于稳定土地经营权再流转市场秩序,提高工商业等社会资本进入农业生产建设的积极性,最终达成放活土地经营权,实现农用地适度规模经营,提高农业农村现代化水平,推动实施乡村振兴战略和城乡融合发展的农地“三权分置”政策目标。

由于《农村土地承包法》第46条及相关部门规章明确规定经营权人再流转土地经营权须经承包方书面同意,引发了实践中关于未经承包方同意的土地经营权再流转合同效力认定的争议。对于再流转合同的无效认定必将严重损害再流转受让人的利益,为了兼顾承包方合法权利的保护和第三人财产权益的保护,应当将承包方书面同意解释为并不必然导致再流转合同无效的限制性条件。未经承包方同意的土地经营权再流转,应适用法定解除权的相关规定对承包方进行救济。具体而言,未经承包方同意的土地经营权转租,应适用《民法典》第716条第2款规定的出租人解除权条款;未经承包方同意的其他方式再流转,应适用《民法典》第563条第1款第(4)项法定解除权的一般规定;未经承包方同意的其他方式流转,同时再流转受让人存在破坏农用地耕作性质等情形时,应适用《农村土地承包法》第42条规定的承包方单方解除权。如此方可实现承包方、土地经营权人以及次受让人间的三方利益平衡,维护土地经营权再流转市场的正常交易秩序,推动“三权分置”改革向纵深发展。

注释:

① (2020)川1303民初2189号民事判决书。

② (2019)浙0591民初452号民事判决书;(2020)云2323民初787号民事判决书;(2019)渝0153民初6636号民事判决书;(2020)苏0391民初1074号民事判决书;(2020)川1303民初2189号民事判决书。

③ (2020)皖1602民初2237号民事判决书;(2020)冀0181民初2526号民事判决书;(2020)川0522民初747号民事判决书;(2019)鲁0402民初1749号民事判决书;(2020)皖1524民初2852号民事判决书;(2020)皖15民终3037号民事判决书;(2020)川1529民初252号民事判决书;(2019)吉24民终1871号民事判决书。

④ (2018)吉0581民初2522号民事判决书;(2019)吉05民终332号民事判决书。

⑤ (2020)吉24民终1795号民事判决书。

⑥ (2021)湘0112民初3191号民事判决书。

⑦ (2019)鄂1023民初747号民事判决书。

⑧ (2019)粤0983民初778号民事判决书。

⑨ (2021)闽06民终380号民事判决书。

⑩ (2020)吉2405民初418号民事判决书;(2020)吉24民终1795号民事判决书。

⑪ (2019)鄂1023民初747号民事判决书。

⑫ (2021)湘0112民初3191号民事判决书。

⑬ (2020)川15民终2393号民事判决书。

⑭ (2019)湘0922民初2112号民事判决书。

⑮《民法总则(草案)》(一次审议稿)第132条:“违反法律、行政法规的效力性强制性规定或者违背公序良俗的民事法律行为无效。”《民法总则(草案)》(二次审议稿)第147条、《民法总则(草案)》(三次审议稿)第155条的规定与此相同。

⑯ 以笔者检索到的裁判文书为例,未经承包方同意的再流转情形下,有11份判决书支持承包方有权解除流转合同,如(2019)鲁1423民初1433号民事判决书;(2018)吉0581民初2522号民事判决书等。

⑰ (2021)吉0112民初865号民事判决书;(2018)苏0305民初1678号民事判决书。

⑱ (2020)内2921民初2916号民事判决书。

猜你喜欢 解除权受让人承包方 EPC总承包模式下建筑工程管理创新研究门窗(2021年2期)2021-12-05合同任意解除权的使用条件、现实问题及完善措施法制博览(2021年13期)2021-11-26关于我国合同法中任意解除权问题的分析法制博览(2020年28期)2020-11-30关于我国合同法中任意解除权问题的思考法制博览(2019年19期)2019-12-14论民法物权中的善意取得制法制博览(2019年22期)2019-12-13FIDIC合同条件下承包商索赔问题研究职工法律天地(2019年2期)2019-12-13浅谈湖北省汽车产业专利转让现状及对策分析科学与财富(2017年12期)2017-05-16保险合同解除权制度之探讨市场周刊(2017年1期)2017-02-28国际工程造价风险控制科技与创新(2014年13期)2014-09-02现代建筑工程造价的控制管理探析城市建设理论研究(2012年22期)2012-09-06推荐访问:承包方 经营权 流转