智慧社会的数字人权保护——基于“能力路径”的理论建构*

来源:优秀文章 发布时间:2023-04-08 点击:

桂晓伟

2015年,在第二届世界互联网大会上,习近平总书记高屋建瓴地指出:“纵观世界文明史,人类先后经历了农业革命、工业革命、信息革命。每一次产业技术革命,都给人类生产生活带来巨大而深刻的影响。现在,以互联网为代表的信息技术日新月异,引领了社会生产新变革,创造了人类生活新空间,拓展了国家治理新领域,极大提高了人类认识世界、改造世界的能力。”(1)习近平:《在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话》,载《人民日报》2015年12月17日第2版。可以说,随着人们的生产生活与互联网、大数据、云计算、人工智能等数字科技的深度融合,人类已经进入了高度自动化和智能化的智慧社会时代。(2)参见鲍静、贾开:《数字治理体系和治理能力现代化研究:原则、框架与要素》,载《政治学研究》2019年第3期。信息技术正在以前所未有的深度和广度重塑人类社会,而人民对美好生活的向往也越来越离不开数字科技的蓬勃发展。(3)参见张文显:《无数字,不人权》,载《北京日报》2019年9月2日第15版。然而,信息技术既带来了机遇,也埋下了隐患。源于贫困、交通不便、教育水平低下、思想观念落后、信息基础设施匮乏等原因,智慧社会的发展红利并没有为全体社会成员普惠共享;

民众所接触的数字设备、掌握的素质技能、拥有的数字资源、具备的数字素养也仍然参差不齐;

人类在享受数字生活带来的各种机遇和福利同时,也深受数字鸿沟、数字排斥、数字垄断、数字剥削之苦。(4)参见胡鞍钢、周绍杰:《新的全球贫富差距:日益扩大的“数字鸿沟”》,载《中国社会科学》2002年第3期;

林曦、郭苏建:《算法不正义与大数据伦理》,载《社会科学》2020年第8期;

秦子忠:《大数据时代的剥削与不正义》,载《浙江社会科学》2021年第12期。因此,如何为数字科技的发展奠定坚实的伦理基础,并从法理的高度为人民实现美好生活提出妥善的制度安排就成为一个重要的理论和现实问题;

而人权既是数字科技创新的价值引领,也是实现美好生活的必由之路。基于这一背景,如何开展智慧社会的数字人权研究就显得尤为迫切和必要。本文的问题意识是数字人权是否构成一项人权,其主要内容有哪些,实现路径又是什么?通过对既有研究的梳理和反思,下文拟从数字人权的人性基础和法律渊源、数字人权的基本内容和关系构造、数字人权的“能力路径”和数字素养提升三个层面对智慧社会的数字人权保护进行理论建构。

人是目的而非手段。康德的这句名言告诉我们,数字科技的发展必须建立在符合人性的伦理基础之上,而人权恰是奠定这一基础的核心价值。基于此,联合国一直致力于促进人权理念与数字科技的衔接融合;

(5)2011年,联合国首次将“互联网接入权”确认为一项基本人权。2016年,联合国在《世界人权宣言》关于言论自由的第19条中增加了通过互联网促进、保护和享有人权的具体规定。2017年,联合国人权理事会通过了《互联网上人权的促进、保护和享有》,进一步推动了国际社会对数字人权的重视。2018年,联合国通过《新技术战略》报告进一步阐述了将《世界人权宣言》《联合国宪章》所主张的价值理念融入新技术发展的重要意义。参见马长山《智慧社会背景下的“第四代人权”及其保障》,载《中国法学》2019年第5期;

The Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights on the Internet, A/HRC/RES/32/13, https://www.refworld.org/docid/57e916464.html,最后访问日期:2022年4月15日。中国政府也非常重视数字科技对人权的保护和促进作用。(6)早在2000年习近平总书记还在福建工作时,就曾经作出过建设数字福建的部署。党的十九大报告更是明确强调要加快数字中国建设,并对如何建设网络强国、智慧社会做出了战略部署。而“十四五”规划纲要也专门设置了“加快数字化发展 建设数字中国”章节,并对加快建设数字经济、数字社会、数字政府,营造良好数字生态作出明确部署。参见《习近平致首届数字中国建设峰会的贺信》,http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-04/22/c_1122722225.htm,最后访问日期:2022年4月15日;

《加强数字化发展治理 推进数字中国建设》,http://theory.people.com.cn/n1/2022/0215/c40531-32352143.html,最后访问日期:2022年4月15日。而在学界,关于数字人权的讨论也正进行的如火如荼。各方争议的首要焦点便是数字人权的人权属性问题。赞成者认为随着工业时代的“生物人”向信息时代的“数字人”的转变,急需倡导“无数字、不人权”的价值理念,把人的权利和尊严作为科技发展的最终目的和评价标准,并在制度上强调政府和互联网企业尊重、保障和实现数字人权的责任和义务。(7)参见张文显:《无数字,不人权》,载《北京日报》2019年9月2日第15版;

马长山《智慧社会背景下的“第四代人权”及其保障》,载《中国法学》2019年第5期;

龚向和:《人的“数字属性”及其法律保障》,载《华东政法大学学报》2021年第3期;

郭春镇:《数字人权时代人脸识别技术应用的治理》,载《现代法学》2020年第4期。反对者认为数字人权虽然和传统人权存在表现形式的差异,但却仍然可以在既有人权体系框架内得到合理的解释,而且数字人权也不具备人权的道德基础,难以通过人性实现道德人权层面的证成,因此不仅不能作为新一代人权,甚至不宜作为人权的下位概念。(8)参见刘志强:《论“数字人权”不构成第四代人权》,载《法学研究》2021年第1期;

黄学贤、陈锋:《互联网管制背景下的网络人权保障体系研究》,载《法治论丛》2008年第2期;

郑宁:《网络人权的理论和制度:国际经验及对我国的启示》,载《人权》2016年第5期。本文支持第一种观点,并拟从数字人权的人性基础和法律渊源两个方面证成其人权属性。

(一)数字人权是人的社会属性在智慧社会的拓展

人权是人之为人所应当享有的权利。而人性,作为人所共有又区别于其他万物的显著特征,被看作是人权的来源。(9)参见[美]杰克·唐纳利:《普遍人权的理论与实践》,王浦劬译,中国社会科学出版社2001年版,第12页。因此,如何理解智慧社会中的人性也就成为了阐明数字人权的人权属性的关键所在。

第一,人的自然属性和社会属性。人既有自然属性也有社会属性。人的自然属性是人的生物性存在及其特征,而人的社会属性是人的社会性存在及其特征。(10)参见黄龙保:《论人类本质特征的自然属性和社会属性》,载《天津社会科学》1987年第6期。前者主要强调“人的自然禀赋”,(11)吴彦:《法、自由与强制力—康德法哲学导论》,商务印书馆2016年版,第147页。比如人所具有的理性和意志;

(12)[德]费尔巴哈:《基督教的本质》,荣震华译,商务印书馆1984年版,第30-31页。而后者主要强调人在特定社会历史条件下通过实践所形成的各种社会关系。(13)《现代汉语词典》(修订本),商务印书馆1978年版,第1065页。在这个意义上,人的自然属性代表了人性,因为“自由的有意识的活动恰恰就是人的类特性”,(14)马克思:《1844年经济学哲学手稿》,中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局译,人民出版社2000年版,第57页。而这种类特性正是人区别于其他万物的人性。而人的社会属性代表了人的本质,因为“人的本质……在其现实性上,它是一切社会关系的总和”,(15)《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第56页。而这些社会关系正是人区别于其他人的社会属性和本质特征。然而,人性和人的本质既有区别,也有联系。人之所以存在,既源于其自由意识,也源于其实践活动。(16)陈新夏:《人性与人的本质及人的发展》,载《哲学研究》2020年第10期。脱离了自由意识,人将无法从事实践活动,而脱离了实践活动,人的自由意识也将失去展现的途径。因此,在讨论人权的人性基础时,既不能割裂人性和人的本质,也不能只强调人的自然属性而忽略其社会属性。在这个基础上,我们就能更好地理解赞成和反对数字人权的观点及其各自的局限。

第二,智慧社会对人的社会属性的改变。赞成数字人权的观点认为智慧社会导致了信息意义上的第二次“人之为人”的出现。(17)参见马长山:《智慧社会背景下的“第四代人权”及其保障》,载《中国法学》2019年第5期。一方面,每个人从出生伊始,其数据信息就在不断累积,以至于在物理空间的“生物人”之外,形成了一个虚拟世界的“信息人”。(18)[英]约翰·帕克:《全民监控:大数据时代的安全与隐私困境》,关立深译,金城出版社2015年版,第1页。另一方面,人们在智慧社会中还会从事一系列社会活动,这些活动拉近了现实生活和虚拟生活的距离,并使人具有了更加稳定的“数字属性”。(19)马长山:《智能互联网时代的法律变革》,载《法学研究》2018年第4期。可以说,“网络彻底改变了人类生活的根本物质向度”,(20)[英]曼纽尔·卡斯特:《网络社会的崛起》,夏铸九等译,社会科学文献出版社2001年版,第465页。并使人的“社会关系建构、人格尊严维护以及个人价值实现都有赖于信息、数据和代码的描绘和表达”。(21)龚向和:《人的“数字属性”及其法律保障》,载《华东政法大学学报》2021年第3期。因此,人性的数字化就成为证成数字人权的核心论据。反对数字人权的观点则认为人在生命伦理学上只能“一次为人”,而不能“再次为人”。因此,以“数字化人格”证成数字人权的理论方案存在认同“人可以创造人性”的伦理风险,并容易导致“人的道德主体地位的贬损”。(22)刘志强:《论“数字人权”不构成第四代人权》,载《法学研究》2021年第1期。虽然双方的论述都颇有道理,但它们都忽略了人性和人的本质的区别,从而陷入各执一端的困境。赞同者强调的是智慧社会对人的本质(即人的社会属性)的改变,但却将之称为是对人性(即人的自然属性)的改变;

而反对者虽然抓住了这个破绽,并以人性不可再造进行反驳,但却忽略了人的本质同样是界定人之为人的核心要件。在这个意义上,从人的自然属性和社会属性的双重维度来理解数字人权的人权属性就成为一个弥合双方分歧的稳妥方案。(23)类似观点参见前注。

第三,数字人权源于人的社会属性的拓展。这一方案首先可以通过对人的自然属性的维护尽可能避免道德失范和伦理危机,毕竟信息技术尤其是人工智能的迅猛发展确实可能威胁人的主体地位,对此应该坚持克制和审慎的态度。这一方案同时也可以通过对人的社会属性的拓展有效回应数字科技给人类社会带来的颠覆性改变,毕竟数字革命确实极大改变了人的存在方式,并倒逼人类重新审视这一变革下的人权的人性基础。因此,本文主张将人的自然属性和社会属性看作一个界定人之为人的整体,并从人性和人的本质两个维度来证成数字人权的人权属性。进言之,对人性不可再造的审慎态度并不能否定数字人权的人权属性,因为人之为人还取决于其社会属性是否得到充分彰显,而数字人权正是源于人的社会属性在智慧社会的拓展,是对人的这一本质属性在智慧社会面临的巨大变革所做出的必要回应。

(二)数字人权是基础人权在智慧社会的衍生

人权是人之为人所应当享有的权利。而人之为人的核心价值在于维护人的人格和尊严。(24)Kay Mathiesen, “Human Rights for The Digital Age”, Journal of Mass Media Ethics, Vol. 29, No. 1 (2014), pp. 2-18.这需要确保人们有实现美好生活的基本条件,并且有充分发挥自身潜能的机会。(25)James Grifn, On Human Rights, Oxford University Press, 2008; James Nickel, Making Sense of Human Rights, Wiley-Blackwell, 2007; Martha Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge University Press; Amartya Sen, “Human Rights and Capabilities”, Journal of Human Development, Vol. 6, No. 2 (2005), pp. 151-166.然而,信息鸿沟、数字排斥、算法霸权、监控扩张不仅对个人隐私和人格尊严的保护构成了严峻的挑战,也对医疗健康、教育公平、劳动就业、社会保障等人权的实现带来了严重的阻碍。(26)同前注,马长山文。数字人权旨在通过对个人数据信息的保护更好地化解这一人权危机,从而有效维护智慧社会中的人的人格和尊严。因此,在法律渊源上,数字人权可以被看作是捍卫上述价值的基础人权在数字化时代的衍生人权。

第一,基础人权与衍生人权。对基础人权和衍生人权的讨论是人权研究中的一个重要话题。赞同这一观点的学者认为,随着现实环境的变化,为了更好地保护人的人格和尊严,可以对秉承这一核心价值的基础人权进行“因应情境”的拓展。衍生人权和基础人权在价值理念上是同源的,在具体内容上又是互补的,共同服务于对人之为人所必要的价值的维护。(27)James Grifn, On Human Rights, Oxford University Press, 2008; Carl Wellman, The Proliferation of Rights: Moral Progress or Empty Rhetoric, Westview Press, 1999.而在反对者看来,从基础人权到衍生人权的扩张会导致人权清单的泛化,进而削弱人权自身的价值权威和规范效力。(28)John Rawls, “The Law of Peoples”, Critical Inquiry, Vol. 20, No. 1 (1993), pp. 36-68; Maurice Cranston, “Human Rights, Real and Supposed”, in Welfare Rights and Duties of Charity: Rights and Duties, Taylor & Francis, 2002, pp. 1-11.尽管反方的观点不无道理,但不可否认的是衍生人权确实反映了客观环境变化的现实需求,并被作为共识性的道德理解写入了重要的国际人权文件。比如,“带薪休假权”就是“休息和闲暇权”(《世界人权宣言》第24条)这一基础人权的衍生人权;

而“婚嫁权”(《世界人权宣言》第16条)则是成年人可以自愿建立稳定关系这一基础人权的衍生人权。(29)同前注,Kay Mathiesen文。再比如,2011年,联合国就宣布“互联网接入权”是一项重要人权;

2016年,联合国又再次宣布互联网相关权利是人权的重要组成部分。(30)同前注,马长山文。依据实证主义的观点,上述重要国际人权文件也能够作为衍生人权的法律渊源。(31)James Nickel, Human Rights, Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/rights-human/,最后访问日期:2022年4月15日。因此,无论是在理论层面,还是在规范层面,都可以找到证成衍生人权之必要性的法律渊源。基于此,本文主张将数字人权看作是基础人权在智慧社会衍生出来的一系列人权的集合。

第二,数字人权旨在维护智慧社会中的人的人格和尊严。人格和尊严是人之为人的核心价值。本文将捍卫这一价值的传统人权称为基础人权,而将根据情境变化而出现的捍卫这一价值的新兴人权称为衍生人权。双方具有价值的同源性和内容的互补性。数字人权便是为了更好地应对信息技术对人的社会属性的拓展,而在智慧社会产生的衍生人权,而其基础人权则源自“寻求、接收和传递信息和思想的自由”(《世界人权宣言》第19条)和“任何人的私生活、家庭、住宅和通信不得任意干涉”(《世界人权宣言》第12条)。(32)参见《世界人权宣言》,https://www.un.org/zh/about-us/universal-declaration-of-human-rights, 最后访问日期:2022年4月15日。更具体地说,第一项基础人权可以被称为获取和接收信息的自由,其存在是为了保护人的交流、思考和获取知识的能力;

而缺少这些能力,人们的受教育权、工作权、选举权、监督权都将难以获得保障。第二项基础人权是不得任意侵犯个人隐私,其存在是为了保护人们免于伤害、自主行动、建立和维持与他人的关系;

而这对于言论自由、信仰自由、通信自由、结社自由等权利的保护又是必不可少的。(33)关于基础人权和衍生人权的进一步分析,同前注。不难想象,没有了上述人权的支持,人的人格和尊严将无法维系。然而,恰如前文所述,信息技术的飞速发展为这些人权的实现既带来了机遇,也埋下了隐患。而这也催生了对个人数据的获取和接收以及对个人数据隐私的保护两项衍生性数字人权,前者对应于获取和接收信息的自由这一基础人权,而后者对应于不得任意侵犯个人隐私这一基础人权。同时,由两项衍生性数字人权还可以推导出数据访问权、更正权、擦除权、携带权等其他特定的数据权利。这些权利共同维护着智慧社会中的人的人格和尊严。

通过对基础人权和衍生人权的分析不难发现,不同人权之间往往是相互关联和彼此促进的,而数字人权也嵌入在这个人权体系之中。从外部来看,新兴的数字人权是传统的基础人权的衍生人权;

从内部来看,数字人权又可以衍生出其他具体的数据权利。这些权利的集合构成了数字人权的基本内容。

(一)数字人权的主要内容

既有研究虽然不乏对数字人权的内容描述,但主要是列举式的,缺少体系化的深入讨论。(34)同前注,马长山文。与之相对,本文从“基础人权—衍生人权—特定权利”三个层面系统分析了数字人权的主要内容。更具体地说,数字人权是由“网络接入权”和“数据自主权”两项衍生人权以及由其拓展的更为具体的特定权利构成的权利束,这一权利束又源自“信息权”和“隐私权”两项基础人权,并因此内嵌于整个人权体系之中。图1是对这一内容体系的概括。

图1 数字人权的内容体系

第一,作为基础人权的信息权和隐私权。信息权旨在保护个人获取和接收信息的自由,而隐私权旨在保护个人隐私不被任意侵犯。这两项基础人权对于维护个人人格和尊严具有重要的意义。对此上文已有分析,兹不赘述。需要补充的是,信息权不仅包括获取和接收信息的自由,也包括与他人就涉及自身的信息在什么时间、用什么方式、在何种程度上进行沟通的权利。这种对信息的控制也是实现个人隐私保护的关键。(35)See Alan Westin, Privacy and Freedom, Athenum, 1967, p. 7.而隐私权则一直被视为一项与人格保护密切相关的权利,这是因为隐私保护与人的思想、情绪和感觉密切相关,而这些又都是构成人格的基本要素。(36)See Samuel Warren and Brandeis Louis, “Right to Privacy”, Harvard Law Review, Vol. 4, No. 5 (1890-1891), pp. 193-220.在这个意义上,本文对数字人权的理解其实遵循了一条注重人格保护的路径。(37)对个人数据权利的保护一直存在不同的路径,有的学者强调个人数据的人格属性,主张严格保护个人隐私;

有的学者强调个人数据的财产属性,主张对个人数据权利的保护还必须充分考虑数据产业的发展需要。相关讨论参见郑戈:《在鼓励创新与保护人权之间—法律如何回应大数据技术革新的挑战》,载《探索与争鸣》2016年第7期;

程啸:《论大数据时代的个人数据权利》,载《中国社会科学》2018年第3期;

丁晓东:《什么是数据权利?——从欧洲〈一般数据保护条例〉看数据隐私的保护》,载《华东政法大学学报》2018年第4期。这一方面是因为人权的首要价值在于维护人之为人的尊严;

一方面也是因为个人在智慧社会面临的最紧迫威胁是数据掌控者和处理者对其信息和隐私的侵犯。基于此,网络接入权和数据自主权就成为信息权和隐私权在智慧社会中衍生出来的两项重要人权。

第二,作为衍生人权的网络接入权和数据自主权。学界对于网络接入权是否是一项人权仍然存在争议。反对者认为人权保护的应该是“实现美好生活最必不可少的那些自由和资源”,(38)James Nickel, Making Sense of Human Rights, Wiley-Blackwell, 2007, p. 36.而互联网与此的关联性并不显著;

此外,科技只是人们实现美好生活的手段而非目的,而互联网正是这样的技术手段。(39)Vinton Cerf, Internet Access is Not A Human Right, New York Times, https://www.nytimes.com/2012/01/05/opinion/internet-access-is-not-a-human-right.html,最后访问日期:2020年4月15日。不可否认,互联网确实是一项技术,但其与美好生活的关联性却是一个见仁见智的问题。因此,本文采用的是更实证主义的策略,即看网络接入权是否与重要国际人权文件中的人权理念存在价值同源性。(40)同前注。很显然,互联网是人们在智慧社会中获取信息的最重要渠道,并因此极大影响着人们在智慧社会的生活品质。因此,网络接入权与获取和接收信息的自由不仅在价值上是同源的,而且在内容上也是互补的。数据自主权作为一项衍生人权的论证逻辑与之类似。如上文所述,对信息的控制是保护个人隐私的关键,而在智慧社会中,数字信息是信息最重要的表现形式。(41)See Alan Westin and Michael Baker, Databanks in a Free Society, Quadrangle Books, Inc., 1972.因此数据自决权和隐私权也具有价值同源性和内容互补性。此外,网络接入权和数据自决权都被写入了一系列重要国际文件,这也构成了它们作为衍生人权的规范性法律渊源。(42)同前注,Kay Mathiesen文。

第三,作为衍生人权之保障的特定权利。为了更好地保障网络接入权和数据自主权,生活在智慧社会中的个人还必须拥有一系列特定权利,主要包括数据访问权、数据更正权、数据擦除权、数据携带权、数据拒绝权、数据限制处理权、反对数据自动处理权,以及针对数据侵权行为的起诉权。(43)本文对这些特定权利的分析主要参考了欧盟《一般数据保护条例》,https://www.dingxiang-inc.com/event/gdpr/gdpr.pdf,最后访问日期:2022年4月15日。数据访问权是指个人有权从数据控制者那里访问其个人数据并获取相关必要信息的权利。(44)所谓必要信息包括个人数据是否被处理、是哪些数据被以怎样的方式处理、处理的目的是什么等。同前注。数据更正权是指个人有权要求数据控制者完善不充分数据或修正不准确数据,并及时获知更正结果的权利。(45)该权利的作用在于保证数据控制者对个人数据的处理符合数据保护原则,比如数据最小化原则、目的限制原则、诚实保密原则、限期储存原则、合法性、合理性和透明性原则等。同前注。数据擦除权是指个人有权要求数据控制者删除其相关数据的权利。(46)该权利适用于个人撤回处理许可且无其他法律依据支持后续处理时、个人数据对于实现其收集目的不再必要时,或者已经存在非法的数据处理时。同前注。数据携带权是指个人有权将数据控制者掌握的个人数据提供给自己或其他控制者。数据拒绝权是指个人基于令人信服的合法理由有权禁止某些数据处理的权利。数据限制处理权是指个人有权在数据不完整或不准确的情况下要求限制处理个人数据的权利。反对数据自动处理权是指个人有权反对仅仅依靠自动化处理而做出对其具有重大影响的决策的权利。最后,针对数据侵权行为,个人还有向监管机构和司法机构提起诉讼,要求数据控制者或处理者停止侵害并进行赔偿的权利。这些权利的存在是为了强化个人对数据信息的获取、接收和控制,确保数据控制者和处理者对数据信息的收集、储存、处理和披露不得随意侵犯个人隐私,损害个人人格和尊严。因此,它们与上述基础人权和衍生人权同样是价值同源和内容互补的,都遵循了一条注重人格保护的理论路径。

(二)数字人权的关系构造

反对将数字人权看作第四代人权的观点认为,数字人权的权利主体是个人,义务主体是国家、互联网公司和网络平台,而双方的权利义务关系既有防御也有合作,有时需要义务主体履行消极的不作为义务,有时需要其履行积极的作为义务。这表明数字人权在权利主体、义务主体、基础关系三个要素上并没有突破前三代人权的构造范式。(47)同前注,刘志强文。本文赞同这一观点,但仍然主张数字人权是基础人权的衍生人权;

同时,本文认为人权的三要素构造很有启发,可以拿来继续分析数字人权的关系构造。图2是对这一关系构造的概括。

图2 数字人权的关系构造

第一,个人、网络企业和国家间的非均衡权力关系。智慧社会的到来使传统的“公权力—私权利”的二元人权构造范式被新的“公权力—社会权力—私权利”的三元人权构造范式所取代。(48)关于三元人权构造的分析参见前注,马长山文;

韩新华:《从二元到三角:网络空间权力结构重构及其对规制路径的影响》,载《广西社会科学》2020年第5期。一方面,凭借其掌握的海量信息和先进数据分析技术,网络企业拥有了巨大的社会权力。他们不仅可以通过精准画像和定向推送引导消费,也可以通过制定规则、处理纠纷和监管商业活动来配合国家执法。(49)郑戈:《在鼓励创新与保护人权之间—法律如何回应大数据技术革新的挑战》,载《探索与争鸣》2016年第7期。另一方面,国家也因为其日益成熟的监控手段和不断增长的治理需求而存在侵犯个人隐私和自由的风险。(50)参见郑广怀、朱苗:《活在“硅笼”:数字监控社会的基本逻辑》,载《新视野》2022年第1期;

Linnet Taylor, “What is Data Justice? The Case for Connecting Digital Rights and Freedoms Globally”, Big Data & Society, Vol. 4, No. 2 (2017), pp. 1-14; Lina Dencik, Arne Hintz, Joanna Redden and Emiliano Treré, “Exploring Data Justice: Conceptions, Applications and Directions”, Information, Communication & Society, Vol. 22, No. 7 (2019), pp. 873-881.更糟糕的是,国家权力和社会权力还常常因为共同的需要,组成更加强大的数字利维坦,使人权保护面临“双重威胁”。最终,“越来越透明的个人”和“越来越幽暗的数据掌控者”之间形成了一种日益失衡的权力关系;

(51)同前注,马长山文。而个人也在这一过程中被逐渐边缘化和原子化,沦为任人摆布的治理对象和弱势群体。(52)参见高一飞:《智慧社会中的“数字弱势群体”权利保障》,载《江海学刊》2019年第5期;

宋保振:《“数字弱势群体”权利及其法治化保障》,载《法律科学》2020年第6期。数字人权的存在正是为了尽可能维系这种不对等权力关系间的力量均衡,在赋予个人数据权利抵御国家权力和社会权力的不当侵害的同时,也不断强化后者的相关责任和义务,从而为智慧社会的个人全面发展和美好生活实现提供健康有序的数字生态。

第二,权利主体和义务主体间的均衡维系机制。在权利主体和义务主体构成的三角结构中,个人是权利主体,也就是人权的享有者,而国家和网络企业(包括科技研发公司、网络企业和网络平台等)是义务主体,也就是相关责任和义务的承担者。(53)需要说明的是,个人作为权利主体,并不代表其只有权利而没有义务,比如个人不能在网络上滥用其言论自由,也不能侵犯他人名誉和隐私;

同时,为了实现公共利益、履行公共职责,或者进行科学研究,个人也有义务配合相关机构对其数据信息的收集和使用。同理,网络企业作为义务主体,也并不代表其没有权利,比如其通过对数据的挖掘、开发和利用,也会对数据拥有一定的所有权和交易权。只是因为本文主要聚焦于数字人权的讨论,所以主要讨论三者之间基于数字人权保护所应具有的权利和义务。基于双方的非均衡力量对比,为了维护彼此的良性互动,必须借助一系列机制,主要包括为权利主体设定的防御机制和为义务主体设定的尊重、保护和促进机制。其中,防御机制主要体现为上文所述的衍生人权及其拓展的特定权利所构成的权利束。其目的在于为个人获取、接收和控制与己相关的数据信息提供清晰可循的法律边界,以抵御网络企业和国家的相关侵权行为。尊重机制主要表现为义务主体的一系列消极不作为义务,比如针对个人监控的最低必要原则、(54)See Dorothy Kidd, “Extra-Activism: Counter-Mapping and Data Justice”, Information, Communication & Society, Vol. 22, No. 7 (2019), pp. 954-970.针对数据收集、储存、处理和披露过程的合理合法透明原则。(55)同前注。保护机制和促进机制主要表现为义务主体的一系列积极作为义务和责任。就保护机制而言,义务主体应该承担侵权行为的预防、排除和救济义务,引导、控制、规范网络企业的技术研发和商业活动;

(56)同前注,龚向和文;

另见单勇:《跨越“数字鸿沟”:技术治理的非均衡社会参与应对》,载《中国特色社会主义研究》2019年第5期。就促进机制而言,义务主体应该承担网络基础设施建设义务,维持个人进入网络空间并有效开展数字活动的基本物质、经济、健康、教育、心理条件,通过科技创新、多方参与和倾斜保护改善数字弱势群体的生存境遇等。(57)同前注;

另见杨巧云、梁诗露、杨丹:《数字包容:发达国家的实践探索与经验借鉴》,载《情报理论与实践》2022年第3期。

本文采取了一条注重人格保护的数字人权路径。然而,个人数据不仅有人格属性,也有财产属性;

它既是数字人权的保护对象,也是网络企业的发展动力。(58)同前注。这意味着,严格的数据保护在促进人权的同时,也可能削弱企业的竞争力;

反之,宽松的数据保护在激发企业活力的同时,也会给人权发展带来潜在的威胁。因此,虽然注重人格保护的隐私理论最早发源于美国,但却日渐式微,(59)Neil Richards and Daniel Solove, “Prosser’s Privacy Law: A Mixed Legacy” California Law Review, Vol. 98, No. 6 (2010), pp. 1887-1924.最后只在欧洲成为主流;

(60)Paul Schwartz and Karl-Nikolaus Peifer, “Prosser’s Privacy and the German Right of Personality: Are Four Privacy Torts Better than One Unitary Concept?” California Law Review, Vol. 98, No. 6 (2010), pp. 1925-1988.而秉承这一理念的欧洲《一般数据保护条例》也给“谷歌”等美国互联网巨头在当地的发展带来了巨大的人力和资金负担。(61)Steven Bennett, “The Right to Be Forgotten: Reconciling EU and US Perspectives”, Berkeley Journal of International Law, Vol. 30, No. 1 (2012), pp. 161-195.时至今日,如何在数据信息的人格属性和财产属性之间找到恰当的平衡,在保障数字人权的同时也兼顾科技企业的创新发展仍然是一个待解的难题;

而破题的关键不仅在于法律对数据权利的规定,更在于个人对数据权利的合理运用。换言之,个人需要具备一定的数字素养,才能有效获取、接收、理解和使用数据信息,并在此基础上针对数据控制者有效行使同意、更正、擦除、拒绝、诉讼等各项权利;

而“能力路径”则是培育个人数字素养的一个可行方案。

(一)能力路径的理论优势

“能力”是阿玛蒂亚·森用来理解人权的一个核心概念。在他看来,边沁主要关注幸福的总量却忽略了其在人际间的平等分配;

(62)参见[印]阿玛蒂亚·森:《以自由看待发展》,任赜、于真译,中国人民大学出版社2013年版,第50-53页。而罗尔斯的“自由优先性”原则虽然有利于人们选择适合自己的生活方式,但却对他们实际能过怎样的生活缺乏关注。(63)参见[印]阿玛蒂亚·森:《资源、价值与发展(下)》,杨茂林、郭婕译,吉林人民出版社2011年版,第270-285页。据此,阿玛蒂亚·森提出了基于能力的人权理解。所谓能力是指个人能够选择有理由珍视的生活的实质自由。(64)同前注,[印]阿玛蒂亚·森书,第62页。这一理解关注每个人可以得到的机会,而不是总体的福利;

(65)参见[美]玛莎·纳斯鲍姆:《寻求有尊严的生活—正义的能力理论》,田雷译,中国人民大学出版社2016年版,第14页。同时,它更强调实质而非形式的自由,即个人对现实各种可能的生活内容进行选择的能力。(66)参见[印]阿玛蒂亚·森:《论经济不平等—不平等之再考察》,王利文、于占杰译,社会科学文献出版社2006年版,第258页。在这个意义上,基于能力的人权理解与提升数字素养实现数据自主的理念不谋而合,从而能够为后者的实现提供可资借鉴的路径选择。

第一,提升数字素养的既有方案的不足。数字素养就是个人合理运用数字产品和服务实现美好生活的能力。对于如何提升数字素养,既有研究主要有基础设施路径、民主参与路径、制度建构路径三种。基础设施路径强调互联网作为一种便利学习和交流的资源在提升数字素养过程中的基础性作用;

(67)Black, Debra, Charmaine Bissessar, and Mehraz Boolaky, “Online Education as An Opportunity Equalizer: The Changing Canvas of Online Education”, Interchange, Vol. 50, No. 3 (2019), pp. 423-443; Pauline Swee-choo Goh and Norwaliza Abdul-Wahab, “Paradigms to Drive Higher Education 4.0”, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, Vol. 19, No. 1 (2020), pp. 159-171.民主参与路径强调互联网作为一个公共空间对促进民主参与和公民素质提升的积极意义;

(68)Lincoln Dahlberg, “Re-constructing Digital Democracy: An Outline of Four Positions”, New Media & Society, Vol. 13, No. 6 (2011), pp. 855-872; Peter Lunt and Sonia Livingstone, Media Regulation: Governance and the Interests of Citizens and Consumers, Sage, 2011.而制度建构路径则试图通过制度安排实现数据使用、处理和分配的正义,从而为数字素养的提升营造良好的数字生态。(69)Richard Heeks, Implementing and Managing eGovernment: An International Text, Sage, 2006; Nathan Newman, Data Justice: Taking on Big Data as An Economic Justice, Data Justice Issue, 2015.然而,这些路径其实都各有局限,它们或者偏重数字素养提升所需要的客观结构性因素(比如基础设施和制度规范),或者偏重数字素养提升所需要的主观能动性因素(比如民主参与),但其实数字素养的提升取决于上述两类因素之间的良性互动。

第二,提升数字素养的能力路径的优势。能力路径的优势恰在于能够同时涵盖结构和能动两类因素。一方面,虽然阿玛蒂亚·森本人低估了社会结构对能力的影响,(70)Mick Carpenter, “The Capabilities Approach and Critical Social Policy: Lessons from the Majority World”, Critical Social Policy, Vol. 29, No. 3 (2009), pp. 351-373.但能力路径完全可以更具批判性,更加强调社会结构的不利影响对能力的塑造作用,而这对身处数字排斥、数字黑箱、数字剥削中的个人尤为必要,因为正是这些因素极大压缩了他们进行自由选择的空间。(71)Johannes Britz, Anthony Hoffmann, Shana Ponelis, Michael Zimmer and Peter Lor, “On Considering the Application of Amartya Sen"s Capability Approach to An Information-Based Rights Framework”, Information Development, Vol. 29, No. 2 (2013), pp. 106-113.在这个意义上,如何完善智慧社会的数字结构,让每个人拥有必要的资源和机会,进而获得实现美好生活的选择自由就成为能力路径的题中应有之义。另一方面,强调个体的能动性因素本就是能力路径的一个突出优势。阿玛蒂亚·森认为能动性是“一个人在追求其认为重要的价值目标时能够自由行动和实现的状态。”(72)Amartya Sen. Commodities and Capabilities, North-Holland, 1985, p. 203.为了达到这一状态,纳斯鲍姆(73)Martha Nussbaum, Women and Human Development: The Capabilities Approach, Cambridge University Press, 2000, pp.78-80.和布洛克(74)Gillian Brock, Global Justice: A Cosmopolitan Account, Oxford University Press, 2010, pp. 71-72.分别列举了一个确保个体能动性的能力清单,并将身心健康、社会关系、理解力等因素纳入其中。基于上述分析不难发现,能力路径的优势就在于同时包含了结构和能动两类因素,并将两者的良性互动看作其实现的必要条件。

(二)提升数字素养的能力路径

数字素养的提升其实就是一个数字赋权的过程。赋权是指提升个体能力使之能够通过合理选择获得可欲结果的过程;

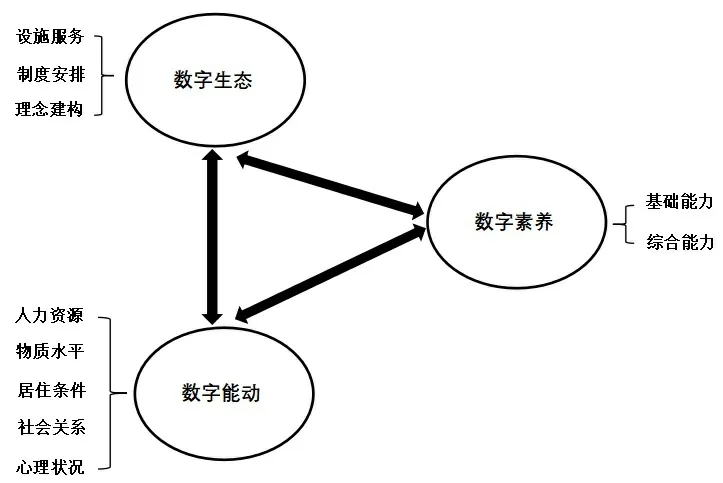

(75)Ruth Alsop and Nina Heinsohn, Measuring Empowerment in Practice: Structuring Analysis and Framing Indicators, World Bank Publications, 2005, p.5.而数字赋权是这一过程在智慧社会中的具体实现。对此,能力路径只是提供了一个一般性的理论框架,而接下来本文将针对智慧社会的现实情况进行更为具体的可操作化分析。(76)阿玛蒂亚·森并没有对能力路径进行操作化分析,也没有列举具体的能力清单,因为在他认为这样的讨论应该被放置在特定的情境中进行。See Amartya Sen, Capability and Well-Being, in The Quality of Life, Clarendon Press, 1991, pp. 30-53.图3便是对这一过程的概括。

图3 能力路径的实现过程

第一,数字生态的构成要素。数字生态是个人提升数字素养所必须的外部“机会结构”。(77)同前注。“机会结构”在既有研究对能力路径的分析中主要指各种正式和非正式制度的存在和运行。本文对这一概念的外延进行了拓展,将基础设施和理念建构也纳入其中。它独立于个人而存在,并为个人选择可欲生活提供了必要的机会空间。良好的数字生态主要取决于设施服务、制度安排和理念建构三个因素的共同作用。其中,完善设施服务旨在解决个人因为设施缺乏或知识盲区而存在的接入性障碍;

改进制度安排旨在矫正数字歧视、算法黑箱、信息垄断等现象对个人选择自由的剥夺。上述内容的实现有赖于前文所述的作为数字人权义务主体的网络企业和国家的保护和促进机制。而建构数字理念则致力于从更宏观的高度为智慧社会的发展指明前进的方向。为此,本文倡导人格保护优先的数字人权观,强调以数字素养提升兼顾人权保障和企业发展,主张相关设施服务和制度安排都必须注重数字包容和数字赋能,(78)参见杨巧云、梁诗露、杨丹:《数字包容:发达国家的实践探索与经验借鉴》,载《情报理论与实践》2022年第3期。对无法公平参与数字竞争的弱势群体给予特别保护。(79)同前注。在这个意义上,理念其实是塑造制度和实践的更具决定性的结构力量。(80)Dorothea Kleine, “The Capability Approach and The Medium of Choice: Steps Towards Conceptualising Information and Communication Technologies for Development”, Ethics and Information Technology, Vol. 13, No. 2 (2011), pp. 119-130.

第二,数字能动的构成要素。数字能动是个人提升数字素养所必须的内在有利条件。它依赖于个人而存在,并为个人选择可欲生活提供了必要的条件支持。具体来说,人力资源主要包括个人健康状况、受教育程度和技能掌握水平;

物质水平主要指个人需要具备一定的经济物质条件以满足其数字接入的需要,比如电脑、智能手机、网络等;

居住条件主要指个人的居住环境给数字生活带来的便利或约束,它与个人的经济物质水平相关,也会对个人的社会关系产生积极或消极的影响;

社会关系是指个人拥有的各种便利其数字生活的社会资本,比如来自家人、朋友、社区的交流和帮助等;

心理状况主要包括需求满足、信任培养、信心强化等内容。其中需求满足会给个人带来对数字生活的正向回馈,进而帮助他建立对数字生活的正向预期和乐观心态,这种基于信任的积极心态又会让其更加主动地参与数字生活,获得更多正向回馈,从而变得更加自信和乐观,即便遭遇风险和挑战,也能展现出较强的抗逆力和调适力。(81)关于心理因素对个人数字参与的影响,See Ove Edvard Hatlevik, Geir Ottestad and Inger Throndsen, “Predictors of Digital Competence in 7th Grade: A Multilevel Analysis”, Journal of Computer Assisted Learning, Vol. 31, No. 3 (2015), pp. 220-231; Günther Schreder, Karin Siebenhandl and Eva Mayr, “E-Inclusion in Public Transport: The Role of Self-Efficacy” in Symposium of the Austrian HCI and Usability Engineering Group, 2009, pp. 301-311.良好的心理状况是最难形成但却最关键的能动因素。其难是因为这种心态既取决于上文所述良好的数字生态,也取决于这里讨论的其他数字能动因素;

其关键是因为这种心态一旦建立,又会反过来对数字生态和数字能动产生正向促进作用。

第三,数字素养的双重体现。数字素养的提升取决于良好的数字生态和有效的数字能动之间的良性互动;

前者为个人选择创造了必要的外部机会,后者为个人选择提供了必要的内驱资源。数字素养主要有基础性和综合性两个维度。基础性的数字素养是指个人应该具备的获取、接受、理解和使用信息的基本能力,这使他们可以参与常规的数字生活,以满足基本的发展需求。综合性的数字素养是指在前述基础上的综合性的信息分析、风险防范和侵权救济能力。借助这些能力,个人才能在授权网络企业收集数据时做出慎重的决定,在其后期数据处理与自己预期不符时做出及时的调整,在其做出数据侵权行为时采取有效的反制。综合性的数字素养有助于在维护个人权益、增进信息流通、推动数字科技发展之间划定更为合理的边界,因此是维护数字人权和智慧社会发展的关键所在。此外,综合性数字素养也会给数字生态和数字能动带来积极的正向反馈,从而维系三方之间的良性互动。

2018年,在致首届数字中国建设峰会开幕式的贺信中,习近平总书记强调:“当今世界,信息技术创新日新月异,数字化、网络化、智能化深入发展,在推动经济社会发展、促进国家治理体系和治理能力现代化、满足人民日益增长的美好生活需要方面发挥着越来越重要的作用。”(82)《习近平致首届数字中国建设峰会的贺信》,http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-04/22/c_1122722225.htm,最后访问日期:2022年4月15日。然而,信息技术创新离不开人权理念的价值引领,而美好生活愿景也需要通过人权保障得以实现。本文对数字人权的研究正是基于这一背景。

在理论上,人既有自然属性,也有社会属性。智慧社会改变了人的社会属性,并对人之为人提出了全新的挑战,积极回应这一挑战并维护人的人格和尊严因此构成了数字人权的人性基础;

同时,人权亦有基础和衍生之别,后者是前者“因应情境”的拓展,并被写入了一系列重要国际人权文件,而这也构成了数字人权的法律渊源。在内容上,数字人权是由“网络接入权”和“数据自主权”两项衍生人权以及由其拓展的特定权利所构成的权利束,这一权利束源自“信息权”和“隐私权”两项基础人权,并内嵌于整个人权体系之中;

同时,为了维护作为权利主体的个人和作为义务主体的网络企业和国家之间的良性互动,还必须为个人提供有效的防御机制,并为网络企业和国家设定相应的尊重、保护和促进机制。最后,在实践中,要想在数字人权保障和企业创新发展之间找到恰当的平衡,还需要以“能力路径”提升个人的数字素养。这既离不开良好的数字生态所提供的外部机会,也离不开有效的数字能动所提供的内驱资源,两者共同塑造了个人在智慧社会的信息自主和选择自由,从而为连接数字人权的理论和实践提供了一个可行方案。

推荐文章

- 2018年江西赣州市医疗急救中心招聘编外人员公告:赣州市医疗急救中心

- 升学宴策划活动方案|2018升学宴活动方案

- 小学六一游园活动总结 [小学六一游园活动策划]

- 2018年中国工商银行广东分行暑期实习生招聘岗位、报名时间:2018中国工商银行广西分行春招

- 澳洲留学八大名校排名申请条件_澳洲留学奖学金申请条件及时间

- [调工商档案介绍信范文] 工商档案查询介绍信

- 加拿大亲属移民政策最新更新|加拿大亲属移民条件

- 初一下册语文练习册答案人教版2018 2018人教版语文练习册答案

- 贵州贵阳房价2018 2018年贵州贵阳中医学院第二附属医院招聘方案

- 【2018广东省湛江市赤坎区审计局招聘公告】2018湛江市赤坎区教师招聘