旅游同伴对个体旅游体验影响机制研究

来源:优秀文章 发布时间:2023-02-15 点击:

龙潜颖 徐 彤

(1.南开大学旅游与服务学院,天津 300071;

2.内蒙古大学历史与旅游文化学院,内蒙古呼和浩特 010020)

当前,结伴同游已成为国人普遍的出游方式。2020 年,中国旅游研究院发布的《国人疫情后旅游意愿调查报告》显示,仅13%的国内游客计划在疫情后独自出游,其余通常选择与家人、朋友、伴侣等结伴同行①中国旅游研究院.携程旅游大数据联合实验室.15项发现和待启动的旅行:国人疫情后旅游意愿调查报告[EB/OL].(2020-04-07)[2022-01-12].https://new.qq.com/rain/a/20200407A0M3N400.。增强与朋友、伴侣等的关系亲密度是旅游者普遍甚至核心的出游动机(Pearce et al.,2005),在后疫情时代表现出更为显著的趋势(Stankov et al.,2020)。在旅游过程中,旅游者会与目的地居民、团队其他游客、领队、导游等多个主体发生互动,但与旅游同伴的互动往往贯穿始终。同伴作为旅游过程中个体最为亲密的交往对象,是个体旅游体验不可忽视的影响要素。

已有旅游研究证实,同伴是个体旅游满意度(Haiyan et al.,2011)、感知价值(程兴火,2009)和旅游者幸福感(Su et al.,2021)等的影响因素之一,但在对个体旅游行为和旅游体验的影响机制上,现有研究或是将其简单归结于同伴角色(黄潇婷,2016)、同伴生活习惯(李怀兰,2004)等单一同伴外显要素,缺乏对同伴影响具体过程的细致考察;

或是聚焦于特定旅游类型或旅游情境,如闺蜜游(Kong et al.,2022)、慢旅游(Foley,2017),研究结论往往与旅游形式或同伴类型高度相关,难以系统全面地反映旅游同伴对个体旅游体验影响的普遍作用机制。鉴于现有旅游同伴影响研究在“影响过程性”和“机制普遍性”上的不足,本文从“游前关系基础”这一旅游同伴区别于其他众多互动对象的典型特征着手,基于社会影响理论(Social Influence Theory,SIT)挖掘旅游情境下同伴对个体旅游体验的影响过程,力图从社会影响的角度为旅游同伴的影响机制提供一个一般性的解释性框架。

社会影响理论是Kelman(1958;

1961)整合不同情境中的社会影响研究后提出的人际影响理论,用于解释个体在社会影响下态度与行为变化的普遍过程机制。该理论中对人际影响过程的系统性描述为本文构建旅游同伴影响机制的框架提供了基础性的理论参考。同时,这一理论更为关注影响的发生情境和影响者自身的特质条件,有助于将旅游情境的特殊性和双方的游前关系基础等可能的影响因素纳入考量。因此,本文选择Kelman(1958;

1961)的社会影响理论作为理论基础,基于三大社会影响机制(内化、认同和顺从)构建了以“同伴影响来源-同伴影响过程-同伴影响结果”为线索的旅游同伴影响机制模型。本文通过对问卷数据的结构方程模型分析,实证检验了旅游同伴对个体旅游体验的多重影响路径,并通过对半结构深度访谈数据的主题分析,进一步补充并深化旅游情境下同伴对个体社会影响的具体表现与成因。本文的研究结论为理解旅游者的结伴选择,出游中的人际交互过程以及体验评价提供了有价值的见解,同时为结伴旅游的市场开拓、产品开发和服务运营提供了重要的实践参考价值。

1.1 旅游同伴的相关研究

同伴是个体社会网络中的重要组成部分。同伴关系形成于双方相对平等的交往过程中,选择一起活动是同伴关系形成的必要条件,相对平等的互动交往过程是同伴关系的重要特征(周宗奎 等,2015)。旅游同伴作为行为同伴的一种,是人们为满足旅游需要所形成的非正式群体(黄潇婷 等,2016)。相比于严格意义上的同伴关系(peer relationship)表现为年龄相近且彼此相似的特性(俞国良,2012),旅游同伴(travel companion)更强调“一起出游”的行为选择与表现(黄潇婷 等,2016;

Su et al.,2021)。因此,旅游同伴所涉群体更为广泛,只要出游前的结伴选择遵循自主意愿(黄潇婷 等,2016)且双方在旅游中的相处过程相对平等(周宗奎 等,2015),除了朋友、同学,家人、同事等与旅游者有日常密切关系的其他群体同样可以成为旅游者的结伴对象。因此,本文将旅游同伴界定为游前已有关系基础的、共同结伴出游的且双方关系相对平等的同行旅游者。

尽管结伴同游是普遍且广泛的旅游形式之一,但相关研究多数集中于探讨出游前同伴对个体旅游决策的影响(Gitelson et al.,1995;

Song et al.,2018;

Karl et al.,2022),或聚焦于互联网结伴出游等特殊的结伴方式(苗学玲 等,2007;

Zhang et al.,2020),对于旅游过程中的同伴影响尤其是对旅游体验的影响机制较少关注。现有相关研究中,旅游同伴的单一特征属性常作为影响因素零星出现在关于个体旅游消费感知、行为和体验的研究中。例如:同伴的生活习惯与目的地居民、旅途安排等是旅游体验效用的次要影响因素(李怀兰,2004);

家人、朋友、同学与同事等同伴角色会对旅游者的行程选择、时空行为路径等产生制约影响(黄潇婷 等,2016);

相比独自出游的旅游者,结伴的旅游者更有可能收获难忘的旅游体验(Stone et al.,2017),且较少受到文化冲击的干扰(Cai et al.,2020)。这些研究发现虽然初步证实了同伴对个体旅游消费或体验的实质影响,但研究结果往往止步于结伴与否、同伴角色、同伴数量(Jang et al.,2004)等单一外显要素带来的差异性结果表现,无法系统分析同伴属性背后的理论机制和影响过程。

一些研究虽然深入考察了个体与旅游同伴的具体互动表现与影响机制,但其往往聚焦于特定的旅游同伴类型或特定的旅游场景。例如:女性旅游者结伴出游,通过创造一种脱离社会结构和性别期望的自由感,为提升自身幸福感做出了贡献(Berdychevsky et al.,2013);

单身旅游者与朋友结伴出游的行为是寻求归属感和社会资本的过程(Heimtun et al.,2012);

慢旅游的度假形式让个体更有可能感知到友谊或其他融洽的社会关系(Foley,2017);

通过与同伴的密切互动,那些“自主断网”的旅游者仍能在陌生的旅游环境下获得一种日常性的与“家”的连接感(Zhang et al.,2022)。尽管这些研究从多个视角描述了不同旅游同伴在差异性的旅游活动场景中对个体感知与体验上发挥的作用,但高度特殊的研究对象和案例情境使得研究结果难以解释旅游同伴一般化的影响过程与机制,且目前研究基本只展现了旅游同伴对个体的积极性影响而忽略了可能的消极人际影响。

从旅游同伴的定义来看,个体与同伴的游前关系基础是旅游同伴在众多旅游交往对象中最为显著的特征,不同于基于主体性差异而开展的短暂突发性的旅游相遇(encounter)活动,个体与旅游同伴之间的互动交往更接近“远方的社会生活”(social life conducted at-a-distance)(Larsen et al.,2007):出游前的同伴关系质量与相处模式为整个旅途中的互动过程奠定了基础,同伴关系的持续性和亲密性使得在目的地陌生情境下的同伴互动将很大程度上延续既有的相处模式和框架(Zhang et al.,2022),而游后必然回归现实生活中的预期也一定程度上使得个体交往动机和行为受到世俗社会角色的限制和影响,但新的互动情境(旅游情境)的引入给这一交往过程带来了更多的变化可能性。这些在人际影响视角下同伴互动交往的普遍特性为本文构建一般性的旅游同伴影响机制模型提供了可能。“个体与同伴的日常互动交往如何在新的旅游情境下延续与发展”成为本文的关键切入点。因此,下文将从个体与旅游同伴的游前关系基础及衍生出的人际互动表现出发,基于Kelman(1958;

1961)社会影响理论提出旅游同伴影响机制的概念框架与相应假设。

1.2 社会影响理论

Deutsch 等(1955)区分了两种类型的社会影响,分别为信息性影响(informational influence)和规范性影响(normative influence),前者指接受他人提供的信息,后者则是个体遵循他人或群体的期望。在此基础上,Kelman(1958;

1961)进一步剖析了普遍性的社会影响过程,认为社会影响通常通过内化(internalization)、认同(identification)和顺从(compliance)3个机制对个体产生作用。具体而言:(1)内化机制指个体把影响者提供的信息与自身已有的观点、信念和价值观联系起来,以更好地解决当前问题或最大化个人收益的过程,这一机制反映了个体明确的“任务完成”动机(Burnkrant et al.,1975),是信息性影响在社会心理层面上的具体发生过程(Bearden et al.,1989)。(2)认同机制指个体由于积极的情感倾向从而乐于与他人或群体保持一致或采取与其相同的行动表现,认同是否发生与个体对影响者的吸引力评估有关,认同机制下个体的转变是积极而主动的。(3)顺从机制指在社会影响下,个体为获得奖赏或避免惩罚而努力在外显行为上与别人保持一致的行为表现,顺从通常通过外部控制实现,最有可能出现在已形成的强关系群体或被监视的环境中。认同和顺从机制是规范性影响的两个表现,反映了个体在人际互动中积极或消极地遵从群体规范的过程(Burnkrant et al.,1975)。

Kelman(1958)认为,社会影响的3 个机制发生与否与个体对影响者的感知密切相关,个体感知到影响者提供信息的专业性与有效性可以有效预测内化机制的发生,而个体感知到的影响者的吸引力和控制则能准确预示个体认同和顺从机制的出现。因此,在后续的消费者行为研究领域,研究者们通常采用感知信息、感知吸引和感知控制3个变量去实证检验人际互动中内化、认同和顺从影响机制(马永斌 等,2011)。本文也参考这种做法,采用感知同伴信息(对应内化)、感知同伴吸引(对应认同)和感知同伴控制(对应顺从)去测量旅游消费过程中同伴对个体的社会影响。具体而言,感知同伴信息被定义为旅游过程中,个体对同伴所提供的旅游相关信息专业性与有用性的评估(Kelman,1958);

感知同伴吸引被定义为旅游过程中,个体主观上积极与同伴保持一致的行为倾向(Kelman,1958;

Burnkrant et al.,1975);

感知同伴控制则被界定为旅游过程中,个体出于社会规范或奖惩对同伴的决策与行为的遵从程度(Kelman,1958;

Kelman,1961)。

1.3 关系亲密度对旅游同伴影响机制的作用

相比于旅途中邂逅的目的地居民、服务人员或其他游客,旅游者与同伴相对亲密的关系基础通常能够预测旅游情境下双方的相处模式和互动表现(Reis et al.,2018)。具体而言,同伴关系越亲密,旅游情境中个体越可能在与同伴的互动中受到影响,这种影响集中表现为旅游者在双方交往规范的作用下发生的态度或行为上的变化(Clark et al.,1993),即认同行为和顺从行为的出现与增加。一方面,旅游者对同伴的认同往往来源于双方互动过程中的了解与契合,受到双方关系质量的直接影响(Kelman,1961),因此个体与同伴的关系将直接影响旅游过程中个体感知到的同伴吸引力;

另一方面,同伴关系建立在相对平等的交往过程中(周宗奎 等,2015),高亲密水平的关系往往表现为双方的相互尊重与信任(Berscheid et al.,1998),这将有效降低双方在旅途的互动中个体感知到的同伴控制程度。据此,本文提出假设:

H1a:同伴关系亲密度对感知同伴吸引具有显著正向影响。

H1b:同伴关系亲密度对感知同伴控制具有显著负向影响。

1.4 同伴社会影响下的个体旅游体验

旅游情境下,个体的旅游体验是与“他者”建立联系,从理解和收集“他者”的差异性中解读和学习的过程(Li,2000),能直接反映个体在与他人交往过程中的效应与影响(Pons,2003)。在结伴同游过程中,旅游同伴通过内化、顺从和认同三大机制引发了个体在目的地旅游活动中态度和行为的变化,这些同伴影响下个体主观评价与情绪状态的改变将直接反映在个体认知体验和情感体验上(Larsen,2007;

Santos et al.,2022)。

在信息性影响上,旅游情境的非惯常性决定了个体在旅游过程中信息不对称情况的普遍存在(张凌云,2008)。同伴的共同在场则让个体拥有额外的信息获取渠道,例如:Zhang等(2017)的研究显示,因为可以从朋友那获得及时的信息参考,那些结伴出游的旅游者在旅游购物时往往有着更强的议价能力。因此,同伴提供的信息若与当前旅游情境高度相关,且对当前旅游活动有帮助,个体会主动接受并内化同伴提供的相关信息,并将其与自身知识和经历相关联,从而促进个体旅游目标的实现。这一信息性影响过程与Kelman(1958)的社会影响理论中的“内化”影响机制相对应,最终促进了个体认知体验的提升,即在同伴影响下旅游者能通过特定旅游经历获得认知意义上更深层次的价值收获(Larsen,2007;

赵刘 等,2013)。因此,本文提出假设:

H2:感知同伴信息对旅游者的认知体验具有显著正向影响。

社会影响理论认为,个体的认同行为主要来自于影响者的吸引力(Kelman,1958;

Kelman,1961),感知吸引反映了被影响者主观上积极与影响者保持一致的倾向(Burnkrant et al.,1975),是人际互动的重要推动因素(Berscheid et al.,1998)。在旅游过程中,个体对同伴态度和行为的认同一方面将增强个体对当下旅游活动的参与投入程度,提升个体的认知体验(Prebensen et al.,2013;

Lin et al.,2019);

另一方面,认同是引发旅游者快乐等积极情感的重要因素,使旅游者体会到更多的愉悦感与内在满足感,并有效缓解旅游过程中出现的厌倦、疲惫、焦虑等消极情感(谢彦君,2005)。由此,本文提出假设:

H3a:感知同伴吸引对旅游者的认知体验具有显著正向影响。

H3b:感知同伴吸引对旅游者的积极情感体验具有显著正向影响。

H3c:感知同伴吸引对旅游者的消极情感体验具有显著负向影响。

社会影响理论认为,个体的顺从行为来源于感知到的同伴控制程度,即个体为了得到其他人的有利反馈而努力在外显行为上与别人保持一致(Kelman,1958;

Kelman,1961)。这种强制性的、外在的影响往往通常发生于被监视的环境下,或是有明显的奖惩规则的群体中(Kelman,1958;

Kelman,1961)。虽然旅游时空是个相对自由的环境,但由于个体与旅游同伴之间已存在的游前交往规则和角色约束,旅游过程中双方的相处很大程度上仍会遵循日常互动规范和惯常行为(Edensor,2007),从而导致旅游中个体顺从行为的出现。这一影响机制集中反映了旅游同伴对个体可能的消极人际影响。相关研究表明,人际关系网络中的约束更像是一种强化规范的否定性框架(negative framing)(Burt,1992),其对个体的压抑与限制会使个体减少互动交流,并产生负向的认知影响与情感效应(Gross,2001)。因此据此,本文提出假设:

H4a:感知同伴控制对旅游者的认知体验具有显著正向影响。

H4b:感知同伴控制对旅游者的积极情感体验具有显著负向影响。

H4c:感知同伴控制对旅游者的消极情感体验具有显著正向影响。

1.5 感知同伴吸引的中介作用

Kelman(1961)认为社会影响理论的三大机制是独立、互不干扰的,如个体对影响者的认同或顺从与影响者提供的信息本身没有关系。但相关研究指出,认同机制中的人际吸引力来源于我们对影响者所表现出特质的积极认可,这些特质是个体想要实现的理想自我概念的一部分(Burnkrant et al.,1975)。因此,同伴提供的旅游知识可能有助于展现同伴积极的个人特质,促进其对旅游者吸引力的提升。例如:同伴提供的旅游信息能有效减少旅游过程中的感知不确定性(Su et al.,2021),这可能反映了同伴处理复杂事务的能力;

同时在非惯常的旅游环境中,同伴可能通过提供诸如历史文化等专业信息传递出与平日不同的个人形象,展现专业、博学或有趣的个人魅力或特质(Jansson,2018),继而提升同伴对旅游者的吸引力。因此,本文提出假设:

H5:同伴的相关旅游信息程度对感知同伴吸引具有显著正向影响。

结合假设H3、H4 和H5 的分析,同伴的旅游信息不仅可能通过“内化”机制直接影响个体的认知体验,还有可能因为展现了个体认可的特质,提升同伴吸引力进而间接影响旅游者的认知体验和情感体验,例如:旅游者因为欣赏同伴透过信息分享而表现出的能力从而充分信任并跟随对方的行动,最终在旅游中获得更深刻的认知收获和满足感。在这一影响路径中,感知同伴吸引作为感知同伴信息和旅游体验的中介变量发挥了作用。因此,本文提出假设:

H6a:感知同伴吸引在感知同伴信息与认知体验的关系中起中介作用。

H6b:感知同伴吸引在感知同伴信息与积极情感体验的关系中起中介作用。

H6c:感知同伴吸引在感知同伴信息与消极情感体验体验的关系中起中介作用。

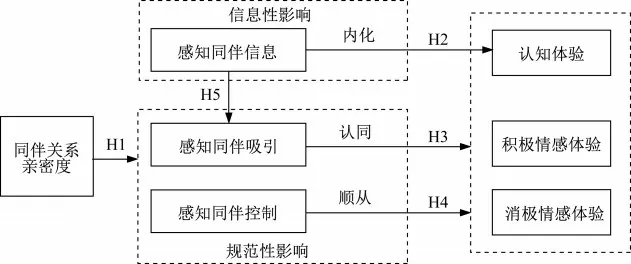

综上,本文提出了基于社会影响理论的旅游同伴对个体旅游体验的概念模型(见图1)。首先,与同伴日常相处过程中的关系亲密度将延续到旅游中,影响旅游情境下个体感知到的同伴吸引和控制程度,这一变量是同伴影响的来源因素。其次,旅游情境下,同伴对个体旅游体验的影响分别通过旅游者的感知同伴信息、感知同伴吸引和感知同伴控制实现,分别对应了内化、认同和顺从三个社会影响过程,前者反映了同伴对旅游者的信息性影响,后两者是同伴对个体的规范性影响。最后,在同伴影响结果上,感知同伴信息引发的内化机制将影响个体的认知体验,同时通过感知同伴吸引间接影响个体的旅游体验;

感知同伴吸引和控制对应的同伴认同和顺从机制将对个体的认知和情感体验均产生影响。

图1 旅游同伴影响旅游体验的作用机制

2.1 问卷设计与测量量表

本文首先采用调研问卷的方式收集定量数据以验证上述研究假设,根据相关文献并结合实际研究情境制定出调研问卷,问卷共包含五部分。第一部分首先询问被调查者最近一年是否有过结伴出游的经历,并对旅游同伴进行了具体界定,即需要同时满足以下条件:(1)出游前在日常生活中已熟识;

(2)双方在旅途中相处过程相对平等;

(3)本人自主选择的结伴同游者。应答者在以上4个任一问项中填写“否”后即退出后续的问卷作答,若符合以上要求,则进一步明确此次调研询问的具体旅游经历和同伴对象,分别为“最近一次结伴出游的旅游经历”和“此次旅游中对自己影响最大的旅游同伴”,以便被调查者对之后题项有明确的感知对象。第二部分测量该旅游同伴与被调查对象的关系亲密度,借鉴Fitzsimons 等(2010)的做法,采用SCI 量表(Berscheid et al.,1998)和IOS 量表(Aron et al.,1992)进行测量。第三部分测量感知到的同伴的旅游信息、感知到的同伴吸引程度及感知到的同伴控制程度,具体问项参考Kelman(1958;

1961)与马永斌等(2011)的研究。第四部分为被调查者此次的旅游体验,认知体验问卷参考Williams 等(2009)与马永斌等(2011)的研究,情感体验参考Chitturi 等(2008)开发的量表,分为积极情感体验和消极情感体验。以上变量的测量均采用7 点Likert 量表的形式,1~7 分别表示一点都不符合、不符合、不是很符合、不确定、有点符合、符合、非常符合。最后是对被调查者的人口统计数据的调查,包括性别、年龄、受教育程度。

2.2 数据收集

本文没有对特定的旅游形式和内容加以限制,故选择通过问卷星网络平台发放问卷。在确定正式问卷前,为确保问卷具体问项便于理解并能准确对应到研究想要测量的内容,研究者向符合要求的多位被访者提前进行了问卷作答反馈,并依据他们的意见反馈对问卷的文字表述进行了一定修改,最终形成了正式问卷,具体问项见表2。问卷最终回收342 份,参考陈晔等(2017)的研究,删除了答题所用时间短于80秒(约为平均答题时间的40%)的问卷后,共获得有效问卷329份,其中有效回收率96.2%,有效问卷数量与问卷题项的比例为13.7∶1,满足结构方程模型分析推荐的10∶1~15∶1的比例(Kline,1998)。样本人口统计特征中,男女性别比例分别为45.9%和54.1%,占比大致相当;

年龄上,18 岁以下占比7.9%,18~25 岁占比30.7%,26~40 岁占比27.7%,41~50 岁占比24.3%,51 岁及以上占比9.4%。此外,受教育程度上,高中/中专及以下、大专及本科、硕士研究生及以上分别占比37.7%、44.7%和17.6%。

此外,本文还通过半结构化深度访谈收集质性数据,旨在进一步了解结伴同游背景下个体受到同伴社会影响的具体表现、真实感受与体验,并同时为定量检验结果提供更为丰富的细节与补充解释。有研究者指出,采用定性数据以补充说明定量的假设检验结果的混合研究方法(mixed method)有助于促进研究结论的完整性,并增进对定量研究发现的理解(Venkatesh et al.,2013)。本文采用目的抽样的方式,选择最近1个月有过结伴出游体验的被访者进行深度访谈,访谈时间为2021年8月至2021年10月,共访谈13人(见表1),平均访谈时间为30~45分钟。被访者的结伴对象涉及情侣、夫妻、朋友、同学、同事等。访谈问题针对被访者近期的结伴出游体验,主要围绕3 个问题展开:(1)结伴同游过程中,同伴提供信息的具体方式、信息的内容及其对受访者旅游体验的影响;

(2)结伴同游过程中,被访者感知到的来自同伴的吸引或控制的具体过程及对自身旅游体验的影响;

(3)开放式问题,即“你认为同伴如何影响这次结伴出游的体验?”。在获得被访者同意后对访谈对话进行录音并后续转录为逐字访谈稿。本文遵循Braun 等(2006)的主题分析方法对这些文本数据进行分析,通过持续比较的编码方式识别和提炼出定性数据中反复出现的主题,以捕获文本数据内部有代表性的、与研究问题紧密相关的模式。本文的访谈数据与分析在研究结论与讨论部分展示,结合定量分析结果全面解读社会影响视角下旅游同伴影响过程与机制。

表1 被访者人口统计情况

3.1 量表信度与效度检验

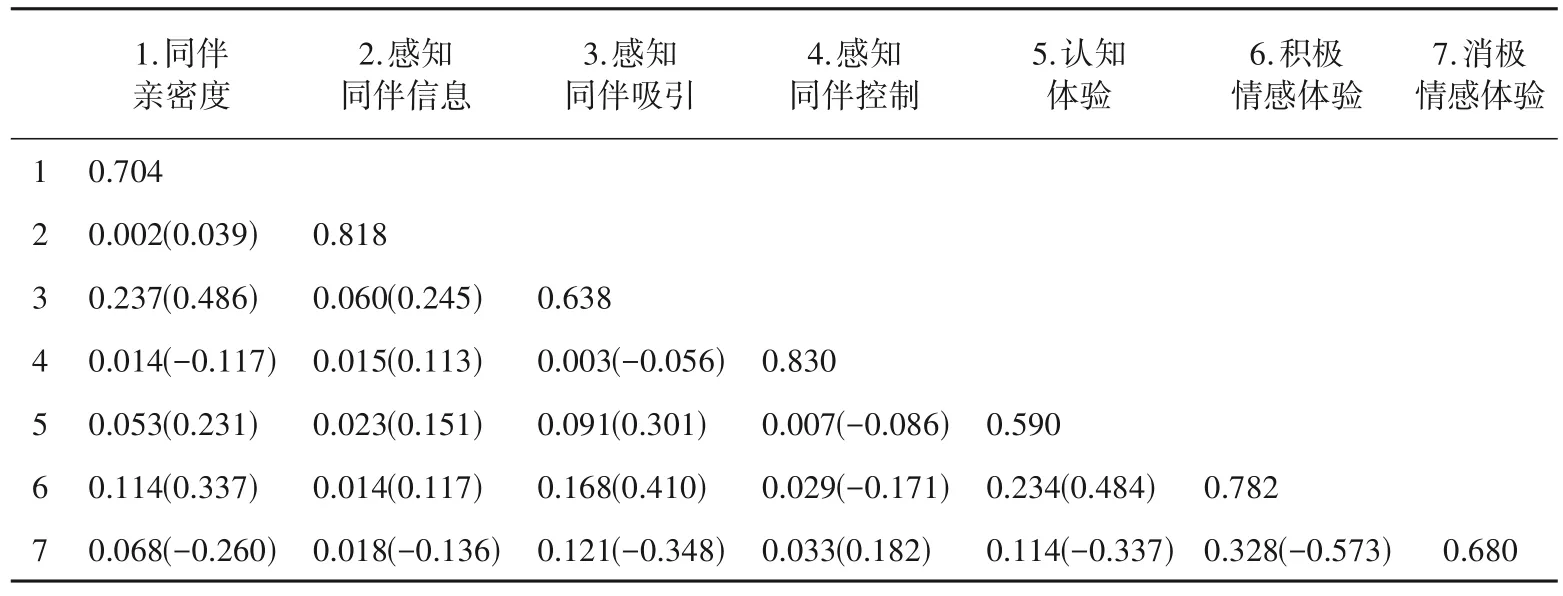

本文后续的模型假设检验采用最大似然法,这需要建立在样本数据服从正态分布的基础上。根据统计,样本数据中24 个观察变量的偏度介于-1.753 到1.459,绝对值均小于2.000,峰度介于-1.006 到3.464,均小于8.000,样本的调查数据基本服从正态分布,适合进行后续的统计分析(Kline,1998)。随后,本文采用Cronbach’α系数和组合信度来检验问卷量表变量的信度,以评估整个量表的可靠性和稳定性,7个因子的Cronbach’α系数和组合信度均在0.800水平之上(见表2),大于0.700的推荐标准(Fornell et al.,1981),说明各个潜变量的测量指标具有较高的内部一致性。同时,所有指标的因子载荷均大于0.700,平均方差萃取值均大于0.500,说明量表均有较好的收敛效度(Chin,1998)。通过比较各因子的平均方差萃取值的算术平方根与各潜变量之间的相关系数,结果表明量表的判别效度也符合标准(Fornell et al.,1981)(见表3)。

表2 量表的信度和效度分析结果

表3 判别效度检验

3.2 模型检验

本文运用AMOS 24.0软件进行结构方程模型分析,最终模型分析显示:χ2/df和RMSEA 分别为1.680 和0.046,GFI 指数,NFI 指数,IFI 指数,TLI 指数,CFI 指数分别为0.914,0.932,0.972,0.966,0.971,各项参数符合吴明隆(2009)推荐的模型拟合标准(χ2/df<3,RMSEA<0.05,GFI≥0.90,NFI≥0.90,IFI≥0.90,TLI≥0.90,CFI≥0.90),表明模型的适配度较为理想。

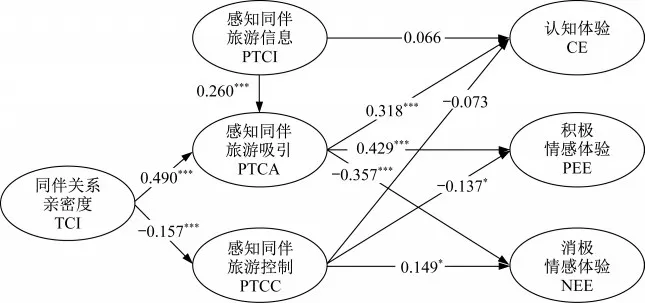

本文以显著性P<0.05水平为标准进行路径分析,得到假设检验结果(见表4),除假设中H2、H4a 未得到验证外,其他研究假设均成立。具体结果如下:(1)同伴关系亲密度能显著预测旅游情境下个体所感知到的同伴吸引(β=0.490,P<0.001)和同伴控制(β=-0.157,P<0.01),假设H1a,H1b 成立;

(2)同伴提供的旅游信息对个体认知体验没有显著影响,假设H2 不成立;

(3)感知同伴吸引对个体认知体验(β=0.318,P<0.001)和积极情感体验(β=0.429,P<0.001)有显著的正向影响,对旅游者的消极情感体验(β=-0.357,P<0.001)有显著的负向影响,假设H3(H3a,H3b,H3c)成立;

(4)感知同伴控制对个体的积极情感体验(β=-0.137,P<0.05)和消极情感体验(β=0.149,P<0.05)有显著影响,对个体的认知体验无显著影响,假设H4b,H4c成立,假设H4a不成立;

(5)通过提供旅游情境下的相关信息,旅游同伴能显著提升对个体的吸引力(β=0.260,P<0.001),H5成立。

表4 路径分析结果

此外,本文采用Mackinnon 等(1995)推荐的中介效应分析方法,根据非参数百分位(Nonparametric percentile)和偏差校正(Bias-corrected)的Bootstrap 方法检验感知同伴吸引在感知同伴信息和个体旅游体验之间的中介效应。在样本量选择5000 且为95%的置信区间下,三条中介假设路径间接效应的点估计值和区间估计值上下界均不包括0,说明中介效应成立(Preacher et al.,2008),即感知同伴吸引在感知同伴信息与个体认知体验、积极/消极情感体验之间存在中介效应(见表5),因此,假设H6a,H6b,H6c成立。最终的模型检验结果如图2所示。

表5 中介效应检验结果

图2 结构模型路径标准化解

基于社会影响理论中内化、认同和顺从三大影响机制,并结合具体的结伴旅游情境,本文从社会影响的视角考察了旅游同伴对个体旅游体验的影响机制和路径。根据定量数据分析结果并结合对定性访谈数据的分析,主要研究发现如下:

4.1 日常关系亲密度的影响

旅游情境下个体与同伴的交往互动是日常社会关系在旅游中的延伸,旅游中浪漫的伴侣或亲密的朋友的陪伴往往成为个体难忘旅游体验的关键构成要素(Stone et al.,2017)。实证结果表明,与同伴的日常关系亲密度能显著预测旅游情境下个体所感知到的同伴吸引和同伴控制,这一变量最终通过规范性影响对个体旅游体验发挥作用。有研究发现,个体更容易因为“朋友”对某个行程不感兴趣而妥协放弃,却在面临家人的不感兴趣时坚持(黄潇婷 等,2016)。本文的研究结果或许可以解释这一现象,即不同同伴角色实际指向了不同的同伴关系亲密度,并进一步影响个体感知到的同伴的控制程度;

相比与朋友结伴出行,个体在更为亲密的家人面前将更少地受到顺从机制的影响,即坚持自己(对行程)的态度和行为。因此,同伴亲密度和感知顺从等变量的引入可能有助于解释同伴角色等表层同伴属性的影响差异,展现游前关系基础及其衍生出的互动特点对个体旅游体验的具体影响方式。访谈中也有类似的发现,例如:被访者F03认为,“旅游中我们和平时的相处没有太大的差异,可能是因为我们已经相互磨合很久了,对彼此很了解,我们感兴趣的点往往一致”。这展现了游前亲密的关系对个体感知同伴认同的正面影响。被访者F04则提到和同事的一次出游经历,“现在想起来平日工作上我们也时不时有分歧,所以我和他的关系其实也没那么近。我们之间这些不一致的点在旅游中被放大了,所以这次出游说实话感受不是很好,途中总要不断妥协协调,毕竟以后还要天天面对面相处呢,不能闹僵”。可见,双方日常较低的关系亲密度会延续到旅游中,并对人际互动及整体旅游体验产生影响。

4.2 同伴的内化影响机制

定量分析结果表明,感知同伴信息对个体认知体验无显著的直接影响,但中介检验结果表明,感知同伴信息能通过提升个体感知到的同伴吸引力,进一步影响个体的旅游认知和情感体验,即旅游情境下同伴提供的信息生效仅仅发生在同伴对个体具有吸引力的条件下。这一作用路径与一般的社会影响理论内化机制有所差异:Kelman(1961)在社会影响研究中指出,只要提供了对所在情境高度相关且有用的信息,不论个体是否处于被吸引或被控制的条件下,其态度和行为都会发生改变,内化机制与认同/顺从机制是相互独立的影响路径,而在旅游情境下,同伴的信息性影响生效与否关键在于提供信息的同伴是否在情感上被个体所接纳与认同,积极的情感认同倾向才能使同伴提供的信息发挥作用。访谈中关于同伴信息的影响的回答也印证了这一结论,“其实我觉得不需要同伴给我提供什么信息的。我们出来玩都很随性,想到哪逛到哪。只要他说他建议去哪,或者喜欢什么……当然通常他喜欢的我也喜欢……我们就会义无反顾地当即拍板‘去!’”(F10)。可以看出,上述访谈摘录中个体对同伴的认同(对双方喜好的一致性认同,以及与同伴保持一致的主观意愿)使得同伴提供的信息以一种感性而非理性的方式潜移默化地发挥了作用。这一发现说明,旅游中规范性影响可能是旅游同伴影响的直接表现形式,同伴影响的作用路径更聚焦于感性而非理性层面。

我们对访谈文本进一步分析后发现,个体在与同伴互动中所涉及的信息主要可以划分为两类:描述性信息与评价性信息。前者是对目的地旅游场景或旅游活动等相关的事实性信息的描述;

后者主要指同伴对自身感受、评价或判断的表露。在目的地场景下,旅游者对于事实类旅游信息的来源渠道较多,例如,通过主客互动或线上旅游论坛和攻略,获取门槛也相对较低,如F06所言:“现在随时随地都可以上小红书,马蜂窝查呀,其实不需要多充分的准备,实在不行,直接问民宿的老板或者当地人嘛”。相比其他信息来源,有些被访者认为同伴提供的事实类信息相对不那么专业或权威,“我老公说的那些知识可能并不准确,听导游讲解感觉会更靠谱些”(F02)。因此,很多被访者认为同伴也许并不是旅游情境中个体首选的事实类信息获取渠道。特别在强学习目的或认知目的场景,例如博物馆、当地节庆仪式、旅游演艺等聚焦于目的地文化本真性的场景中,旅游同伴提供的描述性信息在专业性上并不具备优势,其优先级被削弱。评价性信息则不同,旅游中个体与同伴往往面临诸多的即时决策与感受评价的交流,例如,餐馆选择、路线行程决策、旅游活动评价等,同伴提供的评价性信息因为旅游者对同伴的信任、认可与喜爱往往更容易获得认可和接纳,甚至产生一定程度的共鸣。例如,被访者F05 表示“在旅途中决策时,我会尊重对方的意见和偏好,甚至下意识跟随他的想法。如果他已经有相对确定的方案了也节省了我们做决定的时间不是吗”。被访者F07 也有着相似的经历,“我这个人出去旅游时比较懒,但我朋友这方面很可靠,所以我只要听她的就行啦,好吃的餐馆,最便捷的公交出行线路都是她仔细比较后告诉我的”。这也许解释了旅游情境下同伴对个体内化影响不显著的实证检验结果,因为内化机制的生效通常需要影响者具备专业性和可信性(Kelman,1961),同伴在这方面可能比不上导游、当地人或者线上的分享攻略。但在即时的决策与感受交流中,同伴提供的评价性信息往往能以认同影响的方式,即与同伴保持一致的倾向,最终对个体的旅游体验产生影响。

4.3 同伴的认同影响机制

定量分析结果表明,认同影响机制作为同伴对个体积极的规范性影响,是旅游情境下同伴影响的核心作用路径,感知同伴吸引对个体认知体验和情感体验的作用均在P<0.001 水平上得到了支持。感知吸引力是人际互动的重要推动因素,从社会影响过程来看,个体在旅游过程中感知到的同伴吸引力有助于个体对同伴产生认同,这一方面推动双方之间更为频繁而深入的互动分享,促进个体对旅游环境的涉入水平,进而提升个体可能的旅游认知收获。例如,F01 表示“如果我一个人出去的话就很沉默,然后就不会跟当地人有什么交流,但是如果我要同我朋友或女朋友出去的话就还好。好奇呀,想问啊,或者一些特别的体验什么的,都可能会去尝试”。另一方面,对同伴的认同还能促进双方积极的情感交流,并减弱个体旅游中体验到的消极情感。例如,“和朋友出去就不一样了,有的时候我和我闺蜜就相互看一样,就知道对方的笑点是什么,就开始笑……有时候就算那个景点不怎么样,那互相吐槽一下,然后笑一笑就过去了”(F08)。

这一研究发现与其他研究者对单身女性结伴出游或闺蜜游等细分旅游市场的研究结论一致(Heimtun,2012;

Chen et al.,2020),即对彼此的认同是结伴同游过程中良好的互动状态和积极的旅游体验的重要因素。本文进一步揭示了社会影响框架下认同机制的来源。一方面,旅游中同伴对个体的吸引力来自日常生活中良好的互动基础和关系亲密度(假设H1),例如,“我们两都是北方女孩,在作息及一些生活习惯,还有语言表达上是有相似的地方的,这让我们在旅程中在行程安排还有交流上充满默契”(F08)。另一方面,个体对同伴的认同可能来源于同伴提供的信息对旅游活动的帮助与促进作用(假设H5),例如,同伴的一些特质能帮助个体在旅游中顺利解决困难。被访者F03 这样描述她的结伴经历,“上一次旅游下来,我就发现我朋友就比我成熟,她做事情就比我靠谱,她方向感还很好……所以这次在当地呢,我就会比较依赖她,什么找路啊,打车啊,我都听她的……然后我跟我朋友的状态就是,她带着钱又带着我,我只带着钱,然后我们一起出去,哈哈”。这一“认同”机制的双重来源与之前研究所发现的认同来源于相似的社会身份处境(如同为单身,或中年女性)的研究结论有所差异(Heimtun,2012;

Yang,2017)。

4.4 同伴的顺从影响机制

在顺从影响机制上,定量分析结果表明,感知同伴控制对旅游者情感体验有显著影响,但对认知体验无显著影响。旅游者在感知到同伴的控制时会产生焦虑等负面情绪,降低了获得的积极情感体验,但对旅游认知收获没有显著影响。访谈中也有类似的发现,“其实和我女朋友吵架挺影响我当时的心情的,我被迫取消了去渔村的行程,就是现在回想起来还觉得这次吵架有点莫名其妙。但是想想这次旅游我学会了冲浪,见到了绝美的海边日出和日落,就觉得这次去海南总体还是很值得的”(F01)。这一发现表明,来自旅游同伴的消极的规范性影响主要体现在旅游消费的情感处理过程中而非认知收获上,这也侧面印证了上述讨论中同伴影响作用路径更聚焦于感性而非理性层面这一推论。

同时,从路径分析结果来看,感知同伴控制代表的顺从机制的显著性水平(P<0.05)低于感知同伴吸引代表的认同机制(P<0.001),说明个体的旅游体验更有可能受到积极的同伴规范性影响,感知同伴控制代表的否定性的规范影响在旅游情境下较少可能出现。根据我们的访谈,这一结果的出现可能是由于当个体与同伴在结伴出游过程中出现冲突时,某些关于旅游任务和流程的冲突(如就餐决策、旅游活动安排等)是可以通过谈判和协商解决,双方积极性的应对举措反而会导致个体与同伴之间的相互依赖,增加结伴旅程中的乐趣。例如,被访者F05这样描述她与同伴在旅游中的冲突与协商过程,“我与同伴在参不参加滑索项目上的反复沟通让我认识到我朋友是一个有点害怕户外探险活动的人,不像她平时表现得那么大胆。但她一直贴心地鼓励我不要因为她不去而放弃这个活动,说这样我肯定会后悔的,这也让我挺感动的。虽然最后只有我参加了,但我觉得这说明我们彼此是关心对方,并积极站在对方立场上考虑的。同伴不参加,让她在岸边帮忙抓拍了好多我的照片,这比工作人员拍的好多了”。只有当涉及一个人的个性、习惯和价值观等无法调节的矛盾时,被迫顺从和妥协才更有可能出现,并导致负面的情绪反应(Chen et al.,2020)。因此,本文的研究结果表明了旅游情境可能是一个有利于日常亲密关系发展与强化,而非对关系有所“破坏性”的消费场景(Larsen,2008)。相比消极性人际影响,旅游对亲密关系可能的积极影响已被众多研究所阐述和强调(Kong et al.,2022;

Heimtun,2012;

Matteucci et al.,2022)。

综上,本文基于社会影响理论,从游前关系基础这一同伴影响的普遍特性切入,通过检验个体与同伴如何在旅游情境下开展有前置关系基础和互动惯例的社会互动来揭示旅游同伴影响的一般性作用机制。本文中,旅游同伴影响反映了同伴作为“熟悉的他者”在旅游中对个体的态度和行为进行自觉或不自觉参与或干预的过程,具体的结果反映在旅游者的认知体验,即与同伴互动过程中对旅游经历的信息性收获和深层次思考解读,以及情感体验上,即同伴影响下个体在旅游中的复杂主观情感变化。具体而言,旅游情境下,同伴对旅游者的影响主要包括信息性和积极/消极的规范性影响,其分别来源于感知同伴旅游信息、感知同伴吸引及感知同伴控制。感知同伴吸引对应的认同机制是旅游同伴影响的核心作用路径,对个体的旅游认知和情感体验均有显著正向影响;

感知同伴控制引发的顺从机制对个体的情感体验有显著影响;

感知同伴信息通过感知同伴吸引力间接影响个体的认知/情感旅游体验。双方的游前关系亲密度能显著预测旅游场景中的个体对同伴的感知吸引和控制程度,证实了个体与同伴日常的社会关系在旅游情境下的延伸与表现。

5.1 理论意义

第一,本文创新性地将社会影响理论引入旅游研究领域,并发现同伴的内化机制与认同机制在旅游情境中并非相互独立的社会影响路径,研究拓宽了该理论应用边界的同时,也为该理论的发展提供了新的见解。同时,社会影响理论的引入和应用为未来解释旅游中人际交往、群体影响与社会关系网络等旅游现象提供了新的理论工具。

第二,本文从游前关系这一旅游同伴互动交往的动力基础切入,基于同伴关系亲密度和普适性的社会影响机制构建了旅游同伴影响的理论模型框架。挖掘了结伴同游过程中同伴对旅游者的信息性影响和规范性影响的具体作用路径和对应结果,为旅游同伴影响机制提供了全新的理论解释框架。

第三,本文将日常社会互动延伸至“非惯常”的旅游情境下,对旅游中同伴影响进行考察,为理解旅游社会交往的微观运作机制提供了“惯常-非惯常”对比参照系,在一定程度上揭示了旅游消费情境的特殊性。例如:旅游情境下规范性而非信息性影响是同伴影响的直接作用路径;

积极的规范性影响(认同)比消极的规范性影响(顺从)更有可能发生。这些研究结果有助于深化对旅游情境“非惯常性”的理解,从人际互动视角发掘旅游消费行为的特殊性(Larsen,2008)。

第四,从旅游体验这一影响结果来看,旅游体验很多时候并不以目的地景观或旅游活动等客观物为中心,而是追求“远方的社交生活”(social life conducted at-adistance)和人际关系的真实性(Wang,1999;

Larsen,2008)。与这些研究对于旅游体验的理解相符,本文的研究结果证实了旅游同伴在个体旅游体验中的重要性,揭示了人际互动视角下旅游体验的前置影响因素,从亲密关系的视角为旅游体验研究提供了新的理论解释和研究思路。

5.2 实践启示

本文的实证研究结果为旅游目的地及企业的管理实践提供了启示。

第一,本文证实旅游情境是一个有利于日常亲密关系发展与强化的消费情境,因此,目的地政府应重视挖掘同伴旅游的市场潜力。例如:通过借鉴美国火人节、阿拉善英雄会、鲁迅故里研学品牌等成功案例,目的地可以针对闺蜜游、自驾、研学等典型结伴旅游市场,积极策划多样化的同伴旅游主题节事活动,塑造鲜明的同伴旅游主题的目的地形象,做大结伴旅游市场。

第二,研究发现与亲密的同伴共同出游能让个体收获更丰富的认知体验与情感体验,因而,目的地政府可通过税收、财政等举措鼓励旅游企业采用价格折扣、额外津贴、设立集体优惠账户等方式,促进旅游者与亲密伙伴共同甚至多次、固定结伴出游。同时鼓励本地旅游企业丰富同伴旅游产品供给,创新蜜月旅游、研学旅游、银发旅游等同游主题线路,并引导企业通过精细化交互场景设计,增加旅游中的多人游乐环节和旅游设施,帮助旅游者构建持续的亲密人际互动体验。

第三,研究证实结伴双方在游中积极的信息交流,彼此的认同以及相互感知的低水平规范束缚将促进旅游体验提升,因此,目的地政府需加强对游客结伴出游的宣传和倡导力度,定期评选出结伴出游“最佳拍档”与“同游故事”,通过宣传同伴间平等交流、信息共享、相互尊重等良好的出游方式和出游习惯,提升结伴出游的体验质量。

5.3 研究不足与未来研究展望

作为探索性研究,本文搭建了社会影响理论视角下同伴影响的一般性框架并实证检验了相应的影响路径,但仍有以下不足有待完善:第一,旅游情境是一个复杂而多变的消费环境,旅游者不同的出游动机,不同的目的地类型等都可能影响结伴出游者的旅游体验,未来可探讨不同的出游动机、停留时长与旅游活动类型对同伴影响过程的作用,并通过对细分群体的研究提出更有针对性的实践指导建议。第二,为了深化对定量假设检验结论的理解,本文主要采用了半结构化访谈来获取一手质性资料,但访谈样本有限,且多为游后访谈。未来可进一步补充样本,并采用体验式抽样(Hektner et al.,2007)和现场观察等在场数据收集方法进一步捕捉旅游同伴具体影响的即时细节,以深化对这一主题的理解。第三,本文探讨了游前关系基础之上的同伴对个体旅游体验的影响机制,主要聚焦于游前至游中阶段的旅游同伴影响过程,未来研究可以考虑将这一研究主题扩展至游后阶段,并结合游后的同伴关系变化讨论旅游同伴对个体游后及未来旅游消费的影响结果(如重游意愿、目的地口碑)。迄今为止,旅游同伴的影响机制仍是一个有待深入探索的、复杂而有趣的研究主题。Stankov 等(2020)指出,新冠疫情的全球大流行促使更多有意识的旅游者(mindful tourists)的崛起,人们将更多地追求基本的旅游体验,并珍惜与亲朋好友的相聚时光(Wootton,2020)。对于旅游同伴研究主题的持续关注将有助于我们着眼于更广泛的旅游发展议题,为后疫情时代背景下旅游业的转型与发展带去启发。

猜你喜欢 旅游者同伴个体 红薯会给同伴报警青少年科技博览(中学版)(2021年9期)2022-01-01专题·同伴互助学习大学(2021年2期)2021-06-11喀拉峻风景区旅游者的生态意识和生态行为研究旅游纵览·行业版(2020年7期)2020-09-15关注个体防护装备劳动保护(2019年7期)2019-08-27明确“因材施教” 促进个体发展福建基础教育研究(2019年11期)2019-05-28寻找失散的同伴青少年科技博览(中学版)(2017年10期)2018-01-19旅行社未经旅游者同意安排购物属违约女子世界(2017年4期)2017-04-13How Cats See the World中学科技(2015年1期)2015-04-28浅论生态旅游者的分类与识别方法决策探索(2014年6期)2014-04-22等一会儿青年文摘·上半月(1992年8期)1992-01-01推荐访问:旅游 同伴 个体