“变宫在宫后,变徵在徵后”解析

来源:优秀文章 发布时间:2022-11-19 点击:

○ 朱仲毅

毛奇龄(1623——1716)是一位富有传奇色彩的清初学者。他一生著述丰富,所涉学术领域极广;

《四库提要》称其“著作之富,甲于近代”①〔清〕毛奇龄:《西河文集·提要》,文渊阁《四库全书》影印本,第1页。;

《四库全书》共收录其著作28种,为收录个人著作的数量第一,在清初这个时间点上颇具影响力。《清史稿》称毛氏“素识音律”②《清史稿·卷四百八十一·列传二百六十八·儒林二》:“(毛奇龄)素晓音律,家有明代宗藩所传唐乐笛色谱,直史馆,据以作《竟山乐录》四卷。”〔民国〕赵尔巽:《清史稿》,北京:中华书局,1977年,第13,176页。,在其诸多著述中,也有三本乐律学著作,分别是《竟山乐录》《皇言定声录》《圣谕乐本解说》。概括来说,《圣谕乐本解说》进呈于皇帝,《皇言定声录》推本康熙论乐,《竟山乐录》为一本笔记性质的著作,却是前二书的基础。

然而,细读其书便会发现,毛奇龄这一位学问大家,其所著乐律学理论却与传统理论大相径庭,多有难以理解之处,“变宫在宫后,变徵在徵后”的说法即是其中之一。实如四库馆臣所言:“奇龄之文,纵横博辨,傲睨一世,与其经说相表里,不古不今,自成一格,不可以绳尺求之……”③《钦定四库全书总目·卷一百七十三》,乾隆六十年(1795年)武英殿刻本,第40页。

学界现有关于毛奇龄乐律学理论的研究较少④吴诗立:《我对“宫商谱”的猜想》,《交响》,1987年,第4期,第1页;

龚林:《评〈我对“宫商谱”的猜想〉——兼与胡诗立同志商榷》,《交响》,1988年,第2期,第20页;

从铁军:《试论古笛色九声谱——解译唐〈叹疆场〉及〈大酺乐〉二曲》,《中国音乐》,2005年,第4期,第161页。,迄今所见对毛氏所述音列结构进行研究者仅见《议〈竟山乐录〉中工尺谱所对应的音位问题——兼与〈试论古笛色九声谱〉一文商榷》⑤漆明镜:《议〈竟山乐录〉中工尺谱所对应的音位问题——兼与〈试论古笛色九声谱〉一文商榷》,《南京艺术学院学报(音乐与表演)》,2017年,第3期,第15–19页。该文以探讨译谱为主要目的,并未深究毛氏七声的形成原因。一文,大部分研究成果都集中于其音乐思想方面。然而,由于其乐律学理论本身未得厘清、其思维内核的把握未能到位,对其音乐思想的理解往往也只能停留在“乐书不是乐”“乐器不是乐”等语言表面,无法进一步深入。

故而,厘清毛奇龄著作中的乐律学问题,梳理其乐律学观点的实际内涵,分析其观点的形成理路有其必要性。本文聚焦于毛氏《竟山乐录》中“变宫在宫后,变徵在徵后”相关问题,并结合时代背景、学术背景,对其观点的形成原因作进一步的追溯。

在《竟山乐录》一书中,毛氏阐述了其对五声、七声的认识,主要体现于以下材料。

材料1:

大抵五声次第,皆相隔均等,独宫、商之间与徵、羽之间相隔较倍,然又非他声可间。于是于倍隔之次,仍立宫徵二声以实之。(《竟山乐录·卷一·七声二变声》)⑥〔清〕毛奇龄:《竟山乐录·卷一》,清嘉庆元年(1796年)重印《西河合集》本,第12页。

材料2:

先臣曰:“宫、商之间隔一声,是合二声作一声者。……至徵、羽之间,则又隔一声。……”(《竟山乐录·卷二·二变有义》)⑦《竟山乐录·卷二》,第4页。

材料3:

先臣曰:“七声有和谬,皆成数也,而旋宫之法生焉。”如宫为和,则变宫为谬,商为和,角为和,徵为和,则变徵为谬,羽为和。(《竟山乐录·卷三·旋宫和谬》)⑧《竟山乐录·卷三》,第8页。

以上材料摘录自《竟山乐录》各卷,可见毛氏对七声结构的理解稳定且自成一说。根据音乐理论的基本常识,我们很容易便能看出其中的不同常理之处。可据《竟山乐录·卷一·七律二变声图》⑨《竟山乐录·卷一》,第17页。列毛奇龄“七声”结构如下(见表1):

相较于传统七声,《乐录》所示音名排列中“变宫”“变徵”的位置有着明显不同,呈现出“变宫在宫后,变徵在徵后”⑩该说法是对毛奇龄七声特点的总结,亦于江永、钱塘相关论述中直接出现。如钱塘《律吕古谊·卷四》即称:“清平下羽为宫,则变宫在宫后,变徵在徵后。”详见后文。的特点。这一说法贯穿整部《竟山乐录》以及毛氏其他乐律学著作始终,毛氏甚至据此进行其乐律学理论的构建。

乍一看之下,⑪《皇言定声录·卷三·七调二变声第三》:“而独于宫、商之间隔一戾声,徵、羽之间又隔一戾声……徒以一在宫后为宫余,一在徵后为徵余,遂强名之曰变宫、变徵。”〔清〕毛奇龄:《皇言定声录·卷三》,文渊阁《四库全书》本,第1页。毛奇龄的认识似乎全然不合逻辑。然而当我们进一步翻阅文献时却能够发现,毛氏的这一看似有悖常理的说法,在清初至清中期这个时间段内竟然得到了相当一部分学者的认可:李塨在读罢毛氏《皇言定声录》《竟山乐录》后,不远千里来寻毛氏学乐⑫《西河集·蠡吾李孝悫先生暨马孺人合塟墓表》载:“(李塨之嫡母亡)服阕,慨然曰:‘《礼》云:居丧未葬,读丧礼;

既葬,读祭礼;

丧复常,读乐章。今古乐并亡,谁当读者?’客有以予所著《皇言定声录》、《竟山乐录》二书馈之,读而怳然,即束装越三千里就予受乐。”〔清〕毛奇龄:《西河集·卷六》,文渊阁《四库全书》本,第36页。;

王宏为王建常《律吕图说》作后序提及数人,称“唯大可(即毛奇龄)著《竟山乐录》繇古乐以证之”⑬〔清〕王建常:《律吕图说·卷二》,清乾隆九年(1744年)集义堂刊本,第21页。;

江永和胡彦升,在其著述中都展现了毛氏对其的影响;

甚至远在朝鲜的学者丁若镛,也采纳了这一七声排列的做法⑭《乐书孤存·卷二·论七音之所起》:“但音节之变,贵乎有渐,而五音之间,其清浊大、小之变,犹或太骤,故宫、商之间,增一格,谓之变宫;

徵、羽之间,增一格,谓之变徵。”〔朝鲜李〕丁若镛:《乐书孤存·卷二》,《与犹堂集》奎章阁本卷107。转引自宁太兴:《丁若镛的〈乐书孤存〉研究》,2018年华中师范大学硕士学位论文,第68页。。

那么,为何毛氏会以这样一种有悖常理的方式排列七声呢?这种排列方式又为何会被清早中期的学者们所认可呢?我们需结合当时的历史背景、学术背景,逐步分析。

毛奇龄的整体论述风格独断专行,这就使得若仅从《竟山乐录》一书出发进行分析,难以得到有效答案。然而,毛奇龄崇尚“以笛为乐准”,认为“人声、乐器之声调皆于笛乎推之”⑮《竟山乐录·卷一·总论二条》:“恍然悟:乐以声为主,乐之声以人声为主;

声以调为准,声之调,以宫调为准,而皆于笛乎推之……而神明变化足为乐准。”《竟山乐录·卷一》,第2页。,且“变宫在宫后,变徵在徵后”的七声排列方式皆在笛上工尺七调的语境内运用,这就为我们解析这一问题提供了契机。

基于此,本文选择先把握“变宫在宫后,变徵在徵后”说法的实践背景,厘清明末清初笛上工尺七调的乐调结构,从而为后文相关内容的解读与分析提供方便。

经笔者整理,目前所见明末至清前中期(明末至清乾隆初)笛上实践及工尺七调的相关内容主要载于15部著述中⑯分别为:(1)唐顺之《稗编·卷四十二·撰乐七》(1560年前)(2)朱载堉《律吕精义·外篇卷四》(1596年)(3)葛中选《太律外篇·卷三·笛》(1618年)(4)方以智《通雅·卷二十九》(1652年前)(5)方中通《数度衍·卷首下·箫笛七调升降图说》(1661年)(6)方以智《物理小识·卷一》(1664年前)(7)毛奇龄《竟山乐录·卷二·笛色七调谱》(约1686~1692年间)(8)毛奇龄《皇言定声录·卷三·七调二变声第三》(1692年)(9)毛奇龄《圣谕乐本解说·卷二》(1692年)(10)李塨《学乐录·卷一·附时下七调谱》(1699年)(11)《御制律吕正义·卷二·旋宫起调》(1713年)(12)王坦《琴旨·卷下·旋宫转调》(1744年)(13)《九宫大成南北词宫谱·凡例》(1746年)(14)江永《律吕新义·卷三下》(1746年)(15)胡彦升《乐律表微·卷四·附论俗乐》(1755年)。。经分析、整理与对读⑰限于篇幅,此处分析、对读的细节暂且不列。详见笔者博士论文《毛奇龄〈竟山乐录〉的整理与研究》第一章“笛上七调相关文献梳理”。部分内容亦可参考李宏锋《明代音乐图谱所见工尺唱名体系初探》《清代工尺七调系统的丰富发展与多类型并存》等诸文。,笔者认为《律吕正义·卷二·旋宫起调》(成书于1713年)在时间上与《竟山乐录》成书时间(成书于约1686——1692年间)较为接近,且其内容能够较为清晰地反映清前中期笛上工尺七调的实际情况。

材料4:

今乐工度曲,七调相转之法,四字起四为正调[乐工转调,皆用四字调为准,以“四、乙、上、尺、工、凡、合”七字列位,视某字当四字位者,名为某调。一如五声二变递转旋宫之法,以四字当羽位为起调处。故云:四字起四为四字调,乙字起四为乙字调,即下文“宫声立羽为宫调,商声立羽为商调”之理也。]乙字起四为乙字调,上字起四为上字调,尺字起四为尺字调,工字起四为工字调,凡字起四为凡字调,合字起四为合字调。[此皆以笛孔言。]四字调乙、凡不用,乙字调上、六不用,上字调尺、五不用,尺字调工、乙不用,工字调凡、上不用,凡字调合、尺不用,合字调五、工不用。(《御制律吕正义·卷二·旋宫起调》)⑱《御制律吕正义·卷二》,文渊阁《四库全书》影印本,第39页。

工尺谱字系统由宋至清,逐渐从固定记谱转为可动记谱,至明清时期乐论的叙述中常见两种记谱方式的混用⑲详参李玫:《工尺谱记谱系统从固定到可动的演变》,《中国音乐学》,2012年,第1期,第101页。。在这则材料中,“四字起四”“乙字起四”中的所谓“起四”,是指各调皆以“四、乙、上、尺、工、凡、合”记谱,“四”为每调首音,是可动记谱的体现;

而“起四”一音为“四字”“乙字”则指所对应四字调谱字,使用固定记谱法记录;

下文“四字调乙、凡不用”“乙字调上、六不用”亦以固定记谱法表述。

结合上述说明,可对此材料中信息解读如下:

(1)四字调为正调,为工尺七调之基础,其余各调皆以四字调为准;

(2)各调运用可动记谱,皆以“四、乙、上、尺、工、凡、合”为音列⑳由于谱字的使用发生变化,自明末起的文献中,谱字记写并不一定严格区别高低八度,故“四”“五”两谱字所指相同,“合”“六”亦基本相同。,“四”字为羽位;

(3)以四字调的笛上音孔名称为基础,新调的羽音对应于四字调的某字,即称作某调;

(4)材料所记各调有两个不用谱字,故各调皆为五声形式。

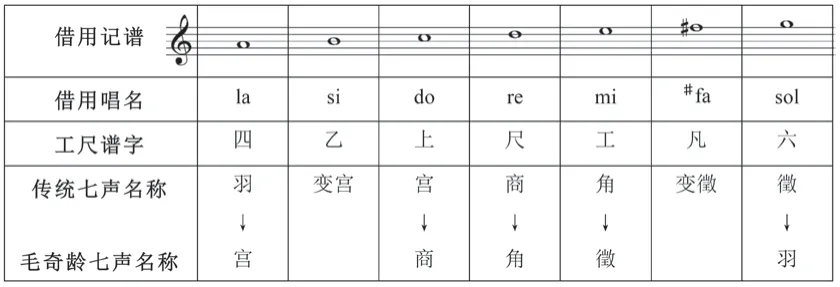

由此可知,在《律吕正义》的成书年代,“四、乙、上、尺、工、凡、合”的音列,实际上便对应着“羽、变宫、宫、商、角、清角(变徵)㉑由于一个谱字或音孔表示高低两音的特点,“凡”字所对常有两种可能,即“清角”或“变徵”。、徵”。故结合《数度衍·卷首下·箫笛七调升降图说》中七调谱字、指法的记载㉒《数度衍·卷首下·箫笛七调升降图说》中载有笛上各音的演奏指法,限于篇幅,此处不引。〔明〕方中通:《数度衍·卷首下》,文渊阁《四库全书》影印本,第27–28页。,可列当时笛上“正调”音孔、谱字与声名的对应关系如下。(见图1)

根据上文材料中析出的四条信息,可将《律吕正义》中七调逻辑关系转写为下表。(见表2)

上表可见,《律吕正义》中七调以“四字调”亦即“正调”为基础(表中其谱字以加粗字体表示),其余各调音列皆以“四、乙、上、尺、工、凡、合”记写,对应于“羽、变宫、宫、商、角、清角(变徵)、徵”。各调“四”字即“羽”音(表中各调加框谱字)对应于“正调”的某个谱字,则名为某调;

各调“乙”“凡”二字为二变声不用(表中下划线所示),故标出不用二音所对应的正调谱字(表中最右一列),皆合《律吕正义》原文记载。

为了更清晰地表示各调结构,我们还可以进一步将其转写为五度链综合观念表如下(见表3)。表中同音孔高低谱字以上下分,“勾”字以“上”字代称㉓明末之后不用“勾”字,以“上”或“尺”字代称。《太律外篇·卷三·笛》载:“……蕤用‘勾’字,仲用‘上’字,‘勾’字有寄之‘上’字者,有寄之‘尺’字者。”〔明〕葛中选:《太律外篇》,《续修四库全书·一一四·经部·乐类》,上海:上海古籍出版社,2002年,第549页。;

各调皆为五声形态,故不用谱字不再作标注。

以上即清初笛上工尺七调的结构。通过五度链的排列,我们可以很清楚地观察到各调之间的逻辑关系。将《律吕正义》的材料与其他工尺七调相关材料比对、分析还可发现,虽七调名称在不同时期有所变化,但这一逻辑结构、命调系统自明末起便出现于笛上,直到清中期仍然十分稳定。

在对清前中期工尺七调的结构有所梳理后,我们就可将这部分内容与毛奇龄在《竟山乐录》中的相关记载进行对比。

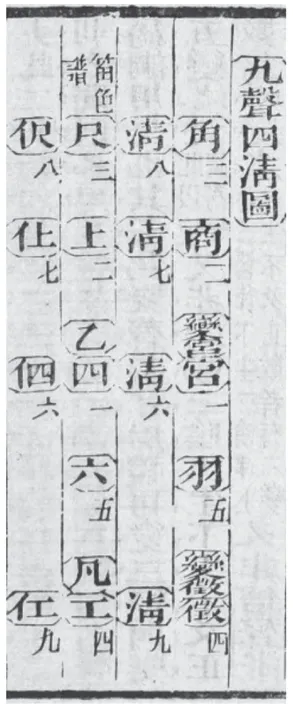

首先,《竟山乐录》中对谱字与声名的对应关系有所展示。(见图2)

图2 《竟山乐录·卷一·九声四清声图》㉔同注⑨,第12页。

毛奇龄关于笛上七调的论述可见《竟山乐录·卷二·笛色七调谱》㉕同注⑦,第24–27页。,将这部分内容对比于上图可知,此“九声四清声图”所示为七调中的“四字调”即“正宫调”结构。故可将上图信息对比于前文表2、表3中《律吕正义》“四字调、正调”一行,可得下表(表4,表中不录高八度谱字):

表4 《竟山乐录》《律吕正义》“正宫调(正调)”结构对比表

由于毛氏所记录“笛色七调谱”中,“某调某字不用”的记录与诸多材料皆一致㉖《竟山乐录·卷二·笛色七调谱》载:“正宫调……乙、凡不用。乙字调……上、六不用。上字调……尺、五不用。……”这些记载与《通雅》《数度衍》《律吕正义》《九宫大成南北词宫谱》中的说法吻合。,可知二者所记录工尺谱字的实质相同。实质同而声名异,故可据此推测毛奇龄“七声”的实际内涵:

相比于《律吕正义》所描述的“正宫调”,毛奇龄所述的“七声”中,五正声的谱字发生了改变,二变声的谱字则没有变化。这就使得谱字“四、上、尺、工、六”和五声的对应发生变化,借用唱名原为“la、do、re、mi、sol”,现在则为“do、re、mi、sol、la”;

谱字与五声对应从“羽、宫、商、角、徵”发生错位而成“宫、商、角、徵、羽”——“四”本为“羽”,毛奇龄却名之为“宫”;

“上”本为“宫”音,毛奇龄却顺而名之为“商”音。五正声的其余各音皆错一位,而二变声保持不动,如此,便形成了“宫、变宫、商、角、徵、变徵、羽”这般“变宫在宫后、变徵在徵后”的表象。

换言之,毛奇龄的“正宫调”七声与《律吕正义》中的“正调”音阶相比,五正声的称谓出现了错位,但七声音列的实质并无变化。(见表5)

表5 毛奇龄“七声”称谓形成示意

这一推测将在下文《皇言定声录·提要》的记载以及江永、钱塘的记录中得到检验。

故而,所谓“变宫在宫后,变徵在徵后”,所指并非一种实际的音阶结构。根据上文,可以对其性质作归纳:其将七声中“羽、宫、商、角、徵”称作“宫、商、角、徵、羽”,而“变宫”“变徵”名称不变,是一种有关七声声名与谱字对应的说法。

在梳理了“变宫在宫后,变徵在徵后”的内在逻辑之后,仍有问题亟待解决:毛氏自身善吹笛箫㉗《钦定四库全书总目·卷一百九十九·词话》:“奇龄善诗歌乐府填词,……又能吹箫度曲。”《钦定四库全书总目·卷一百九十九·词话》,乾隆六十年(1795年)武英殿刻本,第35页。,且据其所称,《竟山乐录》乃“阅书千百卷而后成”,但其七声称谓却如此不合学理,不同常理,这是为何呢?

我们仍需回到清前中期的时代背景中寻找答案。通览文献可以观察到,“变宫在宫后,变徵在徵后”的说法并不仅仅载于毛奇龄的著作中。在清前中期的文字中,这种现象具有一定的普遍性。首先,《皇言定声录》提要中,四库馆臣对这一说法有所评述。

材料5:

因又辩昔人以变宫在宫前、变徵在徵前为非,而移“二变”于“二正”后。盖熟于吹箫笛者,翻宫换调,以宫逐羽声则羽为宫,而宫当商,商当角,角当徵,徵当羽,皆差一位。故变宫本在羽后宫前者,变而居宫后商前矣。变徵本在角后徵前者,变而居徵后羽前矣。此今时管色字所常用,非奇龄以独创得之者也。(《皇言定声录·提要》)㉘《皇言定声录·提要》,文渊阁《四库全书》影印本,第1–2页。

结合前文分析可以看出,提要对“变宫在宫后,变徵在徵后”原理的解释与前表5相同。其内容旨在评述毛氏书中“变宫在宫后,变徵在徵后”的说法,却一并提及时下“熟于吹箫笛者,翻宫换调”时以“羽为宫,宫当商,商当角,角当徵,徵当羽”,并称“此今时管色字所常用”——这为我们提供了一个侧面的记录,即这种改变七声对应方式的做法与笛上翻宫换调的实践相关,且“变宫在宫后,变徵在徵后”为当时吹箫笛者所共识。在清中期江永、钱塘的著作中亦有类似的记录。

材料6:

今世乐家吹箫笛者翻宫换调,其五声却又视前图㉙指前一节《律吕新义·卷三下·乐用中声图》,限于篇幅此处不作深入探讨。之管色字差一位,是为宫逐羽声。宫逐羽声者,羽转为宫,而宫当商,商当角,角当徵,徵当羽也。羽既为宫,则变宫本在羽后宫前者,变而居宫后商前矣;

变徵本在角后徵前者,变而居徵后羽前矣。向使拘于一定常法,岂不大骇其变乱宫商、颠倒正变?然而乐家用之,若有不得不如是者。(《律吕阐微·卷八》,亦见于《律吕新义·卷三下》)㉚〔清〕江永:《律吕阐微·卷八》,文渊阁《四库全书》影印本,第12页。《律吕新义》,《续修四库全书·一一四·经部·乐类》,上海:上海古籍出版社,2002年,第639页。

材料7:

以雅乐宫声之徵、羽二调,倍其徵、羽,命之为宫以起调,则为清、平二调……清调从倍羽起,皆用其宫之均,即以其宫之二变为二变……清平下羽为宫,则变宫在宫后,变徵在徵后……清调笛家用之……(《律吕古谊·卷四·清平调法》)㉛〔清〕钱塘:《律吕古谊·卷四》,《续修四库全书》第115辑,上海:上海古籍出版社,2002年,第298页。

此二人记录皆提及“羽转为宫”或“下羽为宫”,并都称这种现象存在于笛上。钱塘将这种做法命名为“清调调法”,江永更是言及笛上“翻宫换调”时“不得不如是”,与《皇言定声录·提要》中说法相合。故总结《竟山乐录》《皇言定声录·提要》《律吕新义》《律吕古谊》中对“变宫在宫后,变徵在徵后”的描述,可得以下信息:

(1)凡此情况,皆由以“羽”为“宫”引起;

(2)此说法与笛上翻宫换调的实践有着密切的联系;

(3)“变宫在宫后,变徵在徵后”是存在于清前中期箫笛实践中的一种普遍现象,为当时的吹箫笛者所共识。

那么,箫笛上为何要使用“变宫在宫后,变徵在徵后”的说法呢?为何笛家甚至“不得不如是”呢?

我们可以尝试从笛上七调转调的实践中寻找线索。

如前文分析,自明末起,笛上七调的命名方式是以“四字调”即“正宫调”为基准。随着命名的逐步规范化和统一化,这一命调系统中,笛上七调的命调依据也渐渐趋于固定:新调的“羽”音(即“四”字)对应于“四字调”的哪个孔位,便称什么调。在这样的观念下,调式中“羽”音的重要性便凸显了出来。这一点在《律吕正义》中有清楚的体现。

材料8:

主调、起调皆以宫位为主,故曰宫调。然调虽以宫为主,而宫又自为宫,调又自为调。如宫立一均之主,而下羽之声又大于宫,故为一调之首,即《国语》之“宫逐羽音”也。羽主调,宫立宫,一均七声之位已定,则当二变者不起调,而与调首音不合者亦不得起调……

按,近代皆以“合”字为黄钟宫声,则当以某字当“合”为某宫。今不取起“合”而取起“四”,则是以“四”字为主,而非以“合”字为主矣;

且不曰“某宫”而曰“某调”,则是以“四”字名调,而非以“四”字为宫矣。(《御制律吕正义·卷二·旋宫起调》)㉜同注⑱,第37–41页。

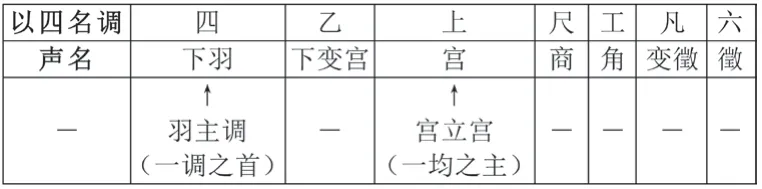

这段文字所论涉及两个概念:“主调”与“立宫”。从“宫立一均之主”“下羽之声又大于宫,故为一调之首”的表述可知,“立宫”实指宫音位置的确立,亦即均主的确立;

“主调”则指“一调之首”,即调中第一声。从《律吕正义》的记载来看,“主调”之音与“立宫”之音并不相同,以“羽主调,宫立宫”。也即是说,工尺七调各调皆以“下羽”为每调七声之首音,而均主位置仍在“宫”。(见表6)

表6 “羽主调”“宫立宫”示意

所以,以正宫调为基准的工尺七调翻调时,由于以“羽”音命调这一规则的存在,吹箫笛者自然地将翻调的依据音“羽”音(即“四”字)当作各调的第一个音(即《律吕正义》所称“一调之首”),从而形成声名以“下羽、下变宫、宫、商、角、变徵、徵”、谱字以“四、一、上、尺、工、凡、六”为顺序的音列。

然而,由于五声之中,宫音历来处于核心地位,且“宫为大”“宫为君”等观念深入人心,“宫商角徵羽”的既定顺序也为人们所共识。明清乐人们日常所用皆为工尺谱,对“宫商角徵羽”等音名往往有所耳闻但却并不甚了解㉝毛氏称“宫调图记歌诀”得自明宁王府乐工,图中即录有宫、商等声名,可见乐人并非完全不晓宫商。《竟山乐录·卷四》,第12页。又如徐养原《律吕臆说·俗乐论二》中载:“或曰:宫商分于清浊,既知清浊,何以不知笛孔所应之声?曰:伶人音之实。”,于是便自然地形成了音列首音当称为“宫”的误解。所以,当乐人们将工尺字甚至笛上音孔对应于声名时,便自然地出现了错位:他们将工尺谱字“四、上、尺、工、六”和名为“宫、商、角、徵、羽”的五声直接对应,从而形成了如上文表5中“四为宫”“上为商”“尺为角”“工为徵”“六为羽”的格局,进而不用的两音“变宫在宫后,变徵在徵后”。这一认识在乐工的实践中逐渐稳定而成为共识,以至于在材料8中,《律吕正义》特地强调“以‘四’字名调,而非以‘四’字为宫”,这正从侧面说明了当时将“四”字称作“宫”是一种常有现象。

更进一步分析可知,对于吹箫笛者来说,“变宫在宫后,变徵在徵后”的说法或许还是一种翻宫换调时提示二变音位置的口诀:由于“南调用五声,北调用七声”㉞同注⑦,第3页。,此二变常立而不用,隔指演奏;

故而,当箫笛翻宫换调时,需根据调首音推测不用两音的位置,调首音“宫(实为羽)”与第四音“徵(实为角)”后的两个音即为“变宫”与“变徵”,这一过程即总结为口诀“变宫在宫后,变徵在徵后”。正如钱塘在《律吕古谊》中所记载的口诀亦称:“故六孔七音,常去二、六两音,调首移则二、六随之而移,皆二变也。”㉟同注㉛,第298–299页。此口诀与“变宫在宫后,变徵在徵后”异曲同工。

此外,继毛奇龄之后,清人江永、钱塘对“变宫在宫后,变徵在徵后”这一笛上实践皆有关注且多有发挥,甚至欲依据用这一民间实践现象作为支撑,解读《乐府杂录》中的“宫逐羽音”㊱《乐府杂录·别乐仪识五音轮二十八调图》曰:“上平声调为徵声,商角同用,宫逐羽音。”〔唐〕段安节:《乐府杂录》,傅惜华、杜颖陶校订,《中国古典戏曲论著集成(第一册)》,北京:中国戏曲出版社,1959年,第89页。、《宋史》中“俗乐以夹钟清声为宫”㊲《宋史·卷一百四十二·志第九十五·乐七》:“紧五者,夹钟清声,俗乐以为宫。”《宋史》,北京:中华书局点校本,1977年,第3 346页。等历史难题㊳详见〔清〕江永:《律吕新义·卷三》中“宫逐羽声图”、钱塘《律吕古谊·卷四》中“清平调法”“清平调图”“二十八调表”。。限于篇幅,这些观点笔者将另文解读。

本文着力于探讨留存于清前中期乐论中的“变宫在宫后,变徵在徵后”说法背后的来由。总结而言,“变宫在宫后,变徵在徵后”,其实质是实践与观念的调和,即对调首音和“宫为大”的调和,反映为对音列中各音所当之声的改变。这使得原本音列中应当称之为“羽、宫、商、角、徵”的五音被赋予了“宫、商、角、徵、羽”的名称,“变宫、变徵”二变音则由于并不使用而得以原声名保留,从而形成了“宫、变宫、商、角、徵、变徵、羽”这样笛上七声称谓。这便是“变宫在宫后,变徵在徵后”的逻辑内涵。

《竟山乐录》《学乐录》《律吕新义》《律吕古谊》等书中出现的这一七声排布,源自对当时吹笛箫者翻宫转调时所持谱字观念的翻译式解说。其产生于笛家“宫”“商”等声名与谱字对应的民间实践,是笛上七调翻宫转调时所形成“羽为首音”的实质与“宫当为首音”的观念相叠加的结果,亦作为民间翻宫换调的口诀存在。也正是因为这种声名排布源于民间,吹箫笛者皆以之为共识,李塨、王宏、庄存与等人才会表现出对毛氏乐论的赞同。

此外,若深入分析毛奇龄、江永、钱塘对“变宫在宫后,变徵在徵后”的记载,我们还能够观察到清儒在面对乐学理论与音乐实践矛盾时的解决方式:毛奇龄根据笛上实践对乐学理论施行了再构建;

江永将这一说法纳入其“体用之学”中㊴〔清〕江永:《律吕新义·卷三下》,《续修四库全书》第114辑,上海:上海古籍出版社,2002年,第638–640页、650页。,以“体、用”之分化解乐学理论与实践中的矛盾;

钱塘通过对“清平调法”的系统总结与解释㊵其将琴上“下徵为宫”而“变宫在商后,变徵在羽后”的实践称作“平调”,笛上“下羽为宫”而“变宫在宫后,变徵在徵后”的实践称作“清调”,二者合称“清平二调”。详见《律吕古谊·卷四·清平调法》。〔清〕钱塘:《律吕古谊·卷四》,《续修四库全书》第115辑,上海:上海古籍出版社,2002年,第298–299页。,为笛上的民间实践谋得了合理的位置。可以发现,他们都没有简单地否定笛上、琴上自有的音乐实践,没有似前代大部分学者那样,依据乐书所载将民间音乐实践斥为妄言,而是通过不同的方式,承认了民间音乐实践的合理地位。

“变宫在宫后,变徵在徵后”这一结构性解说,保存于毛奇龄、江永、钱塘等人的著作之中。就整个乐律学史而言,该说法本身是一个小问题;

但从保存明末清初民间音乐实践情况、分析民间音乐思维特点、研究清代乐律学学术视角及态度的转变而言,这一说法却值得进行深入理解,需要我们的认真对待。

推荐文章

- mydream英语作文50词 [mydream英语作文带翻译100词]

- 来一场说走就走的异国求学旅途,瑞士留学的正确打开方式! 说走就走的旅途图片

- 【简单的英语下册句子练习,适合小学一年级】补充句子一年级下册

- 七年级奥数不等式测试题及答案:初一数学不等式练习题

- [2018年公安院校在天津招生政策解读]2018年公安院校天津招生分数线

- 【初三奥数垂径定理练习题】垂径定理练习题

- 2018吉林延边中考作文题目:有你的地方就有风景|有你的地方就有风景作文题目

- 2018宁夏师范类大学排名_宁夏所有大学排名2018

- 我的爱好英语作文带翻译 [我的爱好英语作文带翻译三篇]

- 有你的地方就有风景作文题目 2018吉林通化中考作文题目:有你的地方就有风景